本文详细揭秘试管婴儿从预试验到成功怀孕的全流程,包括各阶段的操作及注意事项,并引用成功率数据。

揭秘试管婴儿:从预试验到成功怀孕的全流程

在如今这个时代,试管婴儿技术已经成为了许多不孕不育家庭的希望之光。那么,试管婴儿究竟是如何从预试验一步步走向成功怀孕的呢?让我们一起来揭开这个神秘的面纱。

一、试管婴儿技术简介

试管婴儿,即体外受精-胚胎移植技术,是指将卵子和精子在体外人工控制的环境中完成受精过程,然后把早期胚胎移植到女性的子宫中,在子宫中孕育成为孩子。这项技术为那些因为各种原因无法自然受孕的夫妇带来了福音。

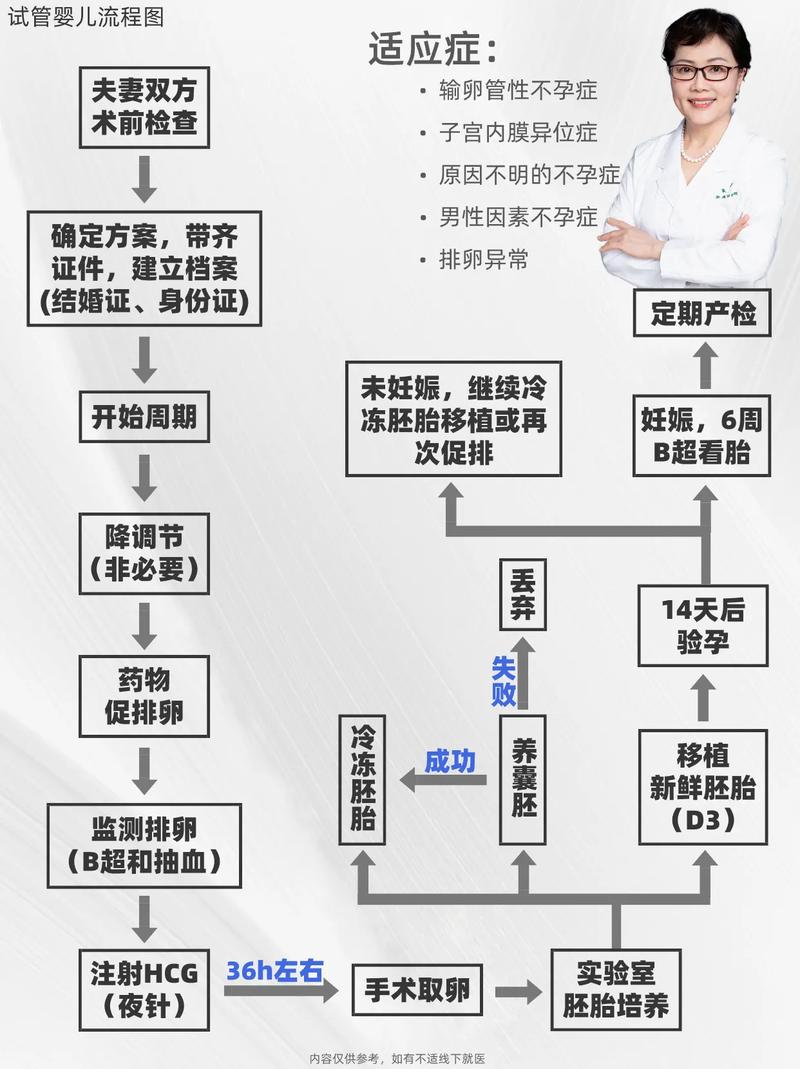

二、预试验阶段

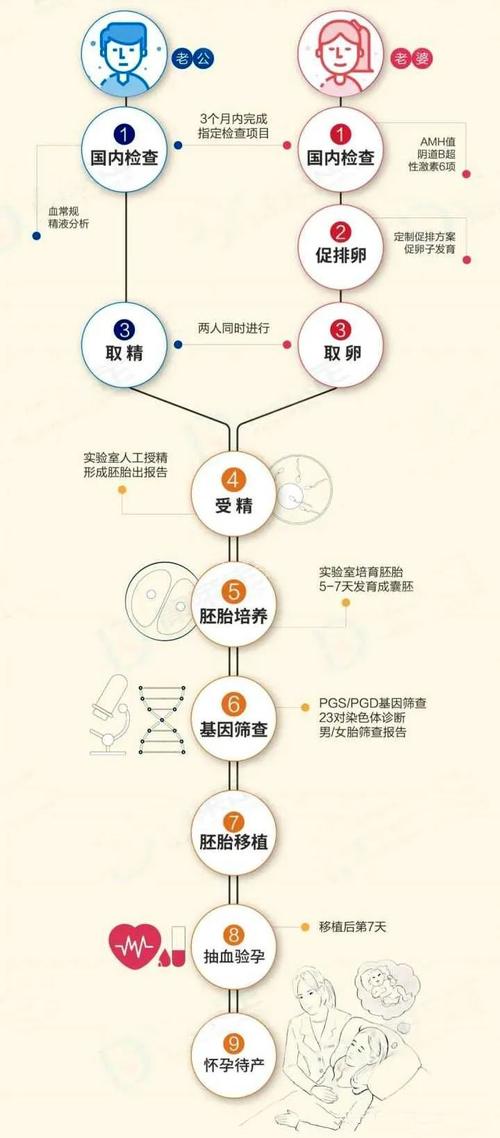

在进行试管婴儿之前,医生通常会对夫妻双方进行一系列的预试验。这些预试验包括但不限于以下几个方面:

1. 身体检查

夫妻双方都需要进行全面的身体检查,包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、B 超等。这些检查可以帮助医生了解夫妻双方的身体状况,排除一些可能影响试管婴儿成功率的疾病。

2. 生殖系统检查

女方需要进行妇科检查、输卵管通畅检查、卵巢功能检查等。男方需要进行精液检查,了解精子的数量、活力、形态等情况。这些检查可以帮助医生确定夫妻双方的生殖系统是否正常,为后续的治疗方案提供依据。

3. 遗传检查

如果夫妻双方有家族遗传病史,或者曾经生育过有遗传疾病的孩子,医生可能会建议进行遗传检查。遗传检查可以帮助医生了解夫妻双方是否携带遗传疾病的基因,从而采取相应的措施,降低遗传疾病的发生风险。

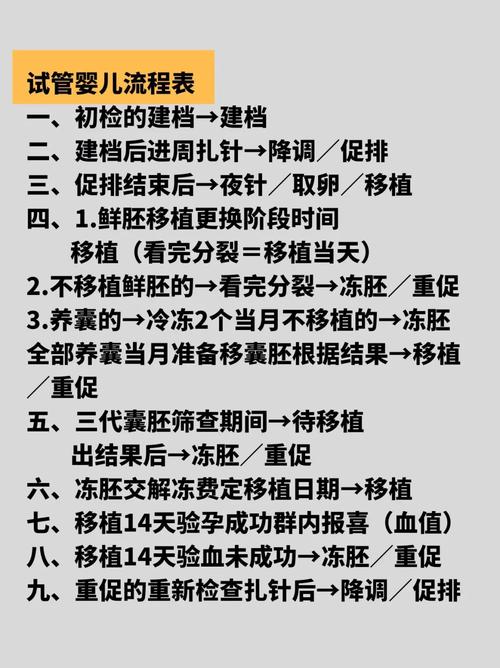

三、促排卵阶段

在预试验完成后,如果夫妻双方身体状况良好,医生会根据女方的身体情况制定促排卵方案。促排卵是指通过药物刺激卵巢,使卵巢内的多个卵泡同时发育成熟。这个阶段通常需要持续 10-14 天左右。

1. 药物选择

促排卵药物有很多种,医生会根据女方的年龄、卵巢功能、体重等因素选择合适的药物。常见的促排卵药物有克罗米芬、来曲唑、尿促性素等。

2. 监测卵泡发育

在促排卵过程中,医生会通过 B 超监测卵泡的发育情况,调整药物的剂量。当卵泡发育到一定大小后,医生会根据情况决定是否进行取卵手术。

四、取卵和取精阶段

当卵泡发育成熟后,医生会进行取卵手术。取卵手术通常在 B 超引导下进行,通过穿刺针将卵泡内的卵子吸出。取卵手术是一个微创手术,一般需要 10-20 分钟左右。

在取卵的同时,男方需要进行取精。男方可以通过手淫的方式将精液收集到无菌容器中,然后交给医生进行处理。

五、体外受精阶段

取卵和取精完成后,医生会将卵子和精子在体外进行受精。体外受精的方式有两种,一种是常规体外受精,另一种是卵胞浆内单精子注射。

1. 常规体外受精

常规体外受精是将卵子和精子放在一起,让它们自然受精。这种受精方式适用于精子活力和数量正常的夫妇。

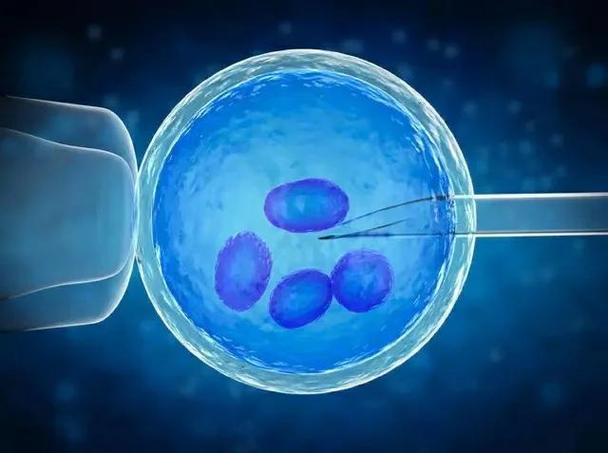

2. 卵胞浆内单精子注射

卵胞浆内单精子注射是将单个精子直接注射到卵子内,帮助卵子受精。这种受精方式适用于精子活力和数量异常的夫妇。

六、胚胎培养阶段

受精完成后,医生会将受精卵放在培养箱中进行培养。培养箱的环境模拟了人体子宫的环境,可以为受精卵的发育提供适宜的条件。胚胎培养一般需要 3-5 天左右。

1. 胚胎质量评估

在胚胎培养过程中,医生会对胚胎的质量进行评估。胚胎的质量评估主要包括胚胎的形态、细胞数量、细胞分裂速度等方面。质量好的胚胎移植成功率相对较高。

2. 胚胎冷冻

如果夫妻双方有多余的胚胎,可以选择将胚胎冷冻保存。胚胎冷冻可以为夫妻双方提供更多的机会,同时也可以降低治疗费用。

七、胚胎移植阶段

当胚胎培养完成后,医生会根据女方的身体情况选择合适的时间进行胚胎移植。胚胎移植是一个非常简单的手术,一般不需要麻醉。医生会将胚胎通过导管移植到女方的子宫内,然后让胚胎在子宫内着床发育。

1. 移植数量

一般来说,医生会根据女方的年龄、身体状况等因素决定移植的胚胎数量。年龄小于 35 岁的女性,一般建议移植 1-2 个胚胎;年龄大于 35 岁的女性,一般建议移植 2-3 个胚胎。

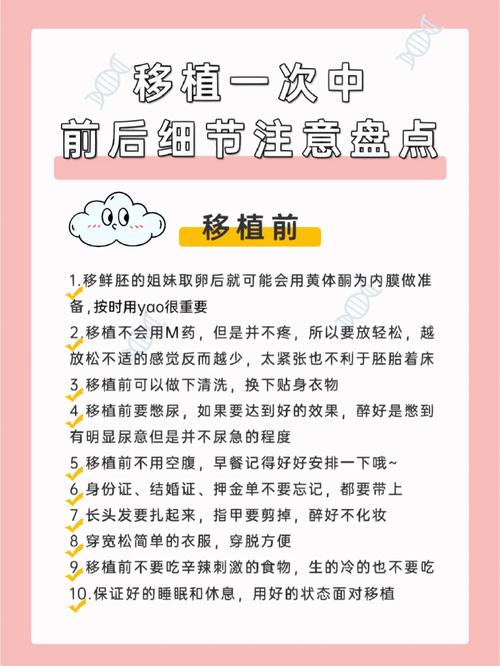

2. 移植后的注意事项

胚胎移植后,女方需要注意休息,避免剧烈运动和性生活。同时,女方还需要按照医生的要求服用药物,进行黄体支持。

八、妊娠确定阶段

胚胎移植后,女方需要在 14 天左右进行血液检查,确定是否怀孕。如果血液检查结果显示怀孕,女方需要继续进行黄体支持,直到怀孕 12 周左右。如果血液检查结果显示未怀孕,女方可以根据医生的建议进行下一次治疗。

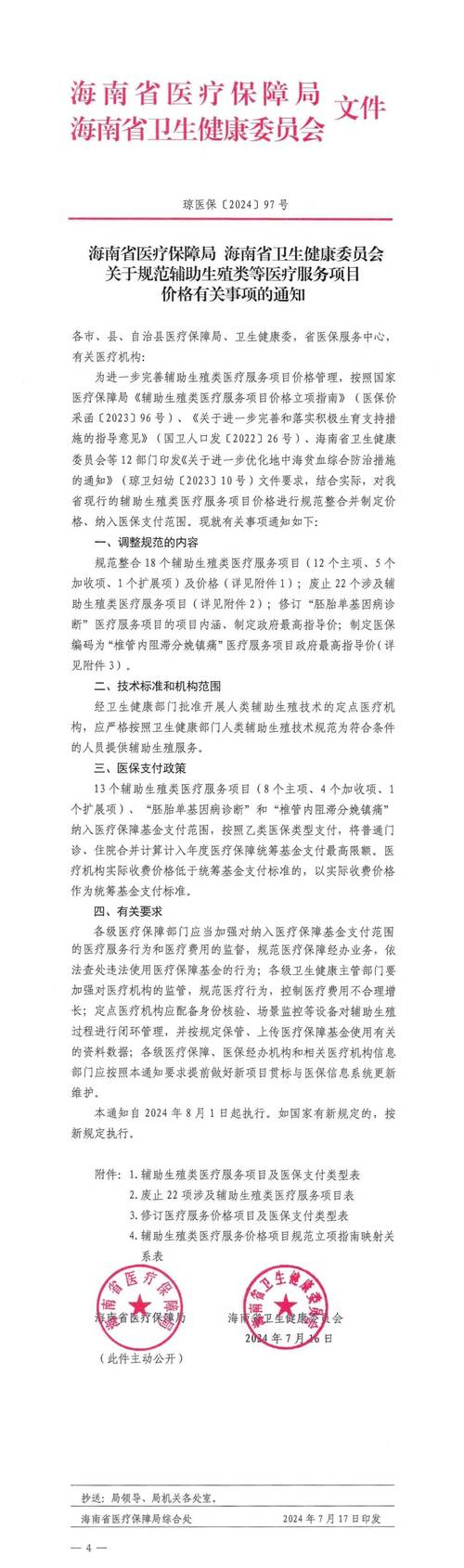

根据相关统计数据显示,目前试管婴儿的成功率在 40%-60%左右。影响试管婴儿成功率的因素有很多,包括女方的年龄、卵巢功能、子宫环境、男方的精子质量等。因此,在进行试管婴儿治疗之前,夫妻双方需要充分了解试管婴儿的相关知识,做好心理准备,积极配合医生的治疗。

| 统计名称 | 数据 |

|---|---|

| 目前试管婴儿成功率 | 40%-60% |

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。