本文围绕试管婴儿在影视作品中的呈现展开,探讨了其为何受关注,以及从科学知识、情感、角色等多方面阐述该如何呈现,旨在让观众正确认识这一技术,期待更多相关佳作。

试管婴儿:如何在影视作品中呈现这一科学奇迹

在咱们日常生活里,试管婴儿这个词已经不算陌生啦。随着科技的进步,越来越多因为各种生育难题的家庭,通过试管婴儿技术迎来了自己的宝宝。而在影视作品的世界里,试管婴儿这一科学奇迹也逐渐成为了创作者们关注的题材。那么,它究竟该如何在影视作品中完美呈现呢?

咱们先来说说为什么试管婴儿题材会走进影视作品。如今,不孕不育的情况可不少见。根据相关数据统计:

| 年份 |

全球不孕不育率 |

| 2020年 |

约17.5% |

| 预计2027年 |

将达到18.2% |

这么高的比例意味着身边有不少家庭面临生育困扰。试管婴儿技术为这些家庭带来了希望,它自然也就有了很强的故事性,能引起广大观众的共鸣。

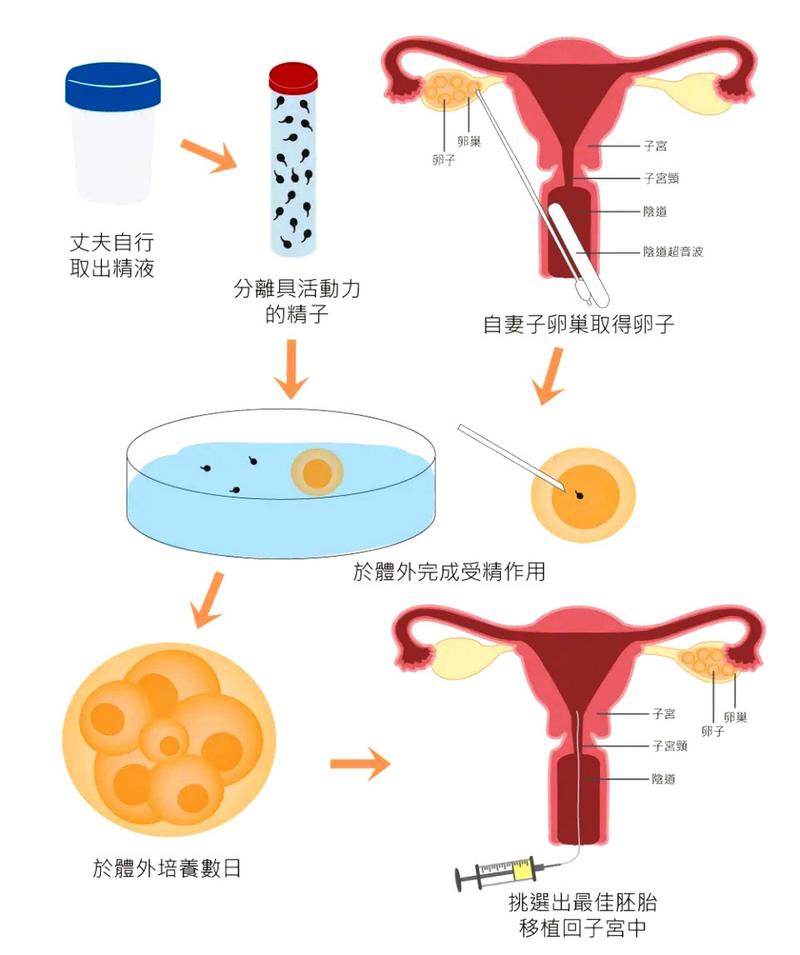

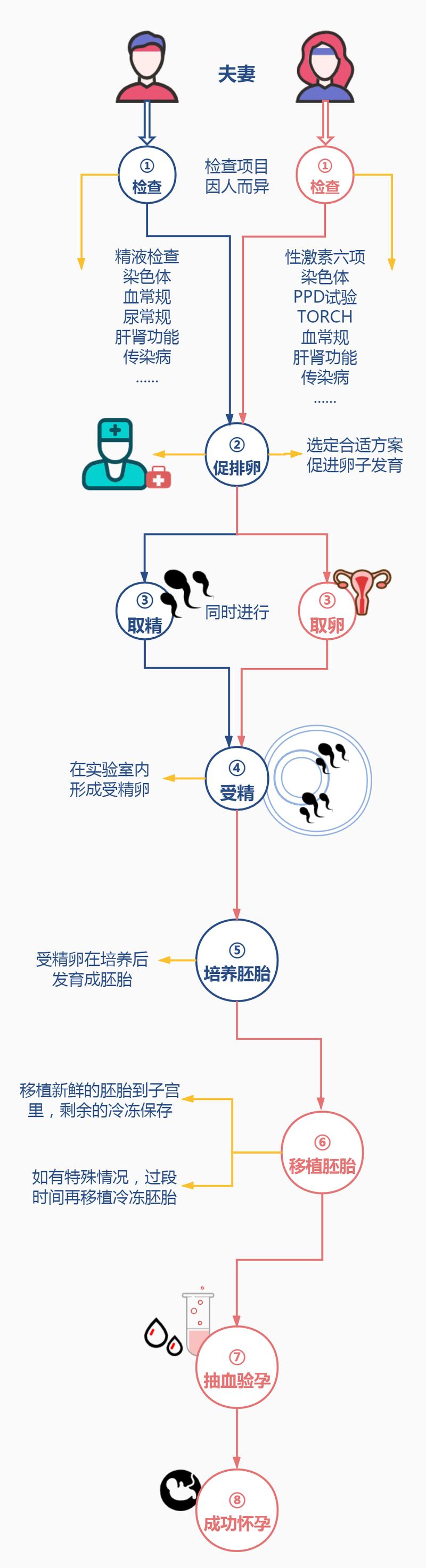

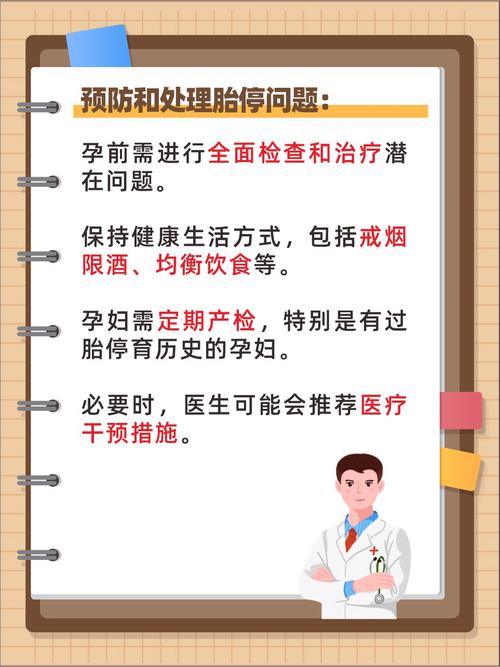

影视作品在呈现试管婴儿这一题材的时候,首先得把科学知识讲明白。好多观众对试管婴儿的原理其实不太清楚。简单来说,试管婴儿并不是真的在试管里长大的婴儿,而是分别将卵子与精子从人体内取出并在体外受精,发育成胚胎后,再移植回母体子宫内继续发育直至分娩。比如在电视剧《产科医生》里,就有涉及试管婴儿相关情节。医生在为患者讲解的时候,通过通俗易懂的比喻,把这个复杂的过程解释得挺清楚,让观众有了初步认识。如果在影视作品里,能把这个过程详细、准确地呈现出来,观众就能更好地理解这一科学奇迹的神奇之处。

除了科学知识,情感层面的呈现也特别重要。选择试管婴儿这条路的家庭,背后都有着不为人知的心酸。咱们就拿电影《亲爱的》来说,虽然它不是专门讲试管婴儿的,但里面丢失孩子的父母那种对孩子的渴望,以及寻找孩子过程中的痛苦与执着,其实和那些因为不孕不育而努力想要孩子的家庭情感是相通的。在试管婴儿题材作品里,要展现夫妻之间因为生育问题产生的压力、矛盾,还有他们互相扶持、共同面对的温暖。比如有的夫妻可能会因为试管婴儿费用高昂而发愁,也可能会因为多次失败而陷入自我怀疑,但最终因为彼此的爱和对新生命的期待坚持下来。这种情感的刻画能让观众更深入地走进这些家庭的内心世界。

再说说角色塑造。影视作品里的角色得鲜活真实。不能把做试管婴儿的夫妻刻画成只知道生孩子的机器,他们应该有自己的生活、梦想和性格。比如可以塑造一位职场女性,她一方面在事业上努力拼搏,另一方面又要为了试管婴儿的事情奔波。这样的角色就很立体,观众能看到她在不同身份之间的挣扎与成长。还有医生这个角色也很关键,要展现出医生的专业素养,同时也要有医者仁心的一面。像有的医生会在患者失败后给予安慰和鼓励,为患者调整治疗方案,这些细节都能让角色更加丰满。

另外,影视作品在呈现试管婴儿题材的时候,也肩负着引导正确价值观的责任。不能过度夸大试管婴儿的作用,也不能对它产生偏见。现在社会上有些人对试管婴儿存在误解,觉得试管婴儿不如自然受孕的孩子健康。其实根据医学研究,试管婴儿和自然受孕的孩子在健康方面并没有明显差异。影视作品要通过故事和情节告诉观众,试管婴儿同样是爱的结晶,应该得到平等对待。

从制作角度来看,画面和音乐的搭配也很重要。在展示试管婴儿的医疗过程时,画面要干净、整洁,给人专业、可靠的感觉。音乐的运用要恰到好处,比如在夫妻得知试管婴儿成功的那一刻,配上温馨、激动的音乐,能增强情感的渲染力。要是画面粗糙,音乐不搭,很容易让观众出戏,影响对这一题材的感受。

而且,影视作品还可以通过多种叙事手法来呈现。可以采用回忆与现实交织的方式,讲述夫妻一路走来的艰辛;也可以用多线叙事,展现不同家庭做试管婴儿的不同经历。这样能让故事更加丰富多元,避免单调。

总之,试管婴儿这一科学奇迹在影视作品中的呈现,需要从科学知识、情感表达、角色塑造、价值观引导以及制作等多个方面下功夫。只有这样,才能创作出既让观众了解科学知识,又能打动人心的优秀作品,让大家看到试管婴儿背后那些温暖而坚韧的故事,也让更多人正确认识这一伟大的科学技术。咱们也期待未来能有更多精彩的关于试管婴儿题材的影视作品出现,给咱们带来不一样的感动和启发。

免责声明:

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。