本文围绕破坏试管婴儿程序是否构成杀人行为展开伦理探讨。分析了不同国家对胚胎法律地位的界定,从正反两方面阐述观点并结合案例数据,探讨其社会影响,旨在寻找合理规范。

破坏试管婴儿程序是否构成杀人行为的伦理探讨

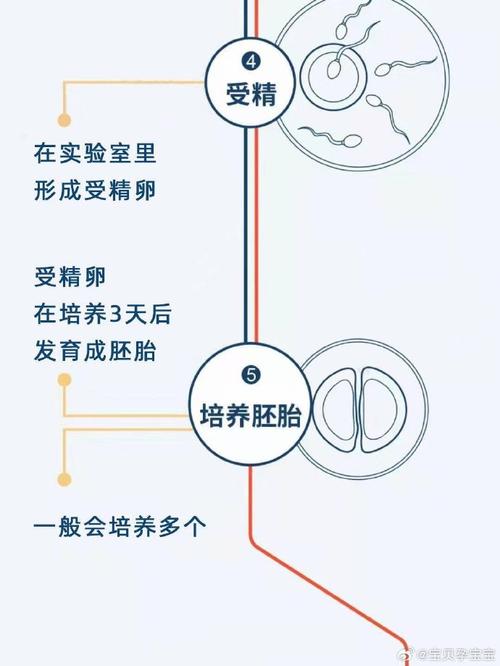

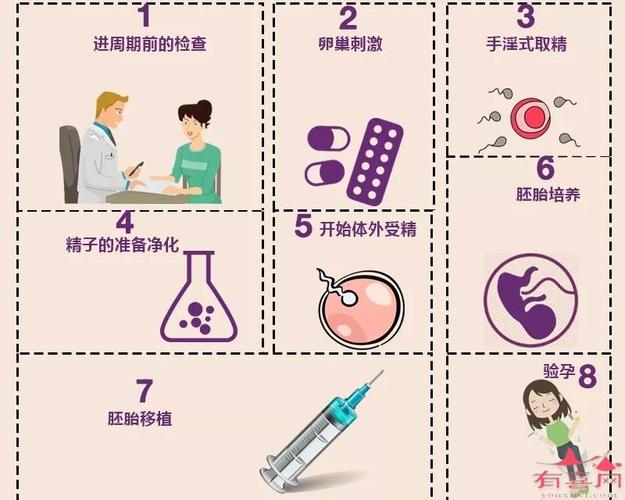

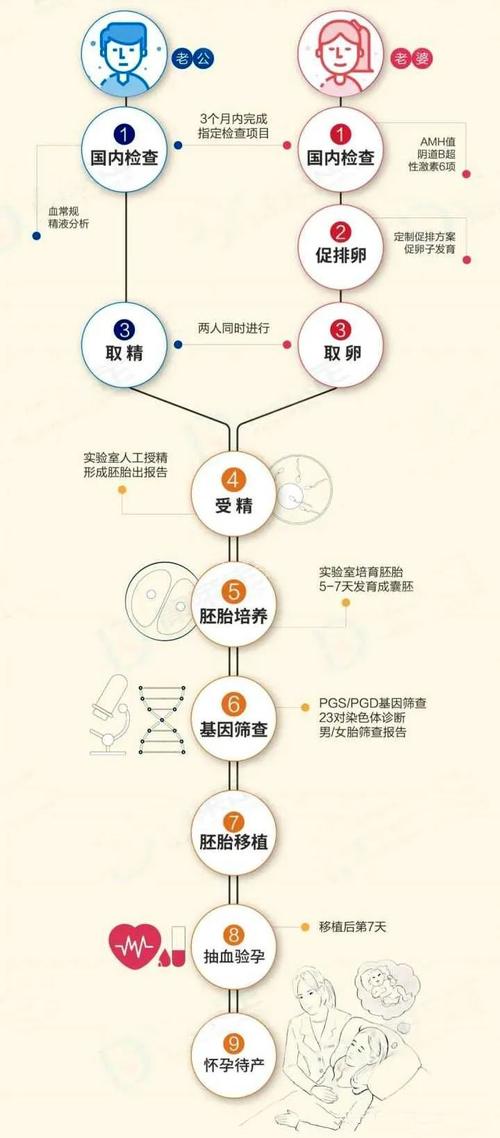

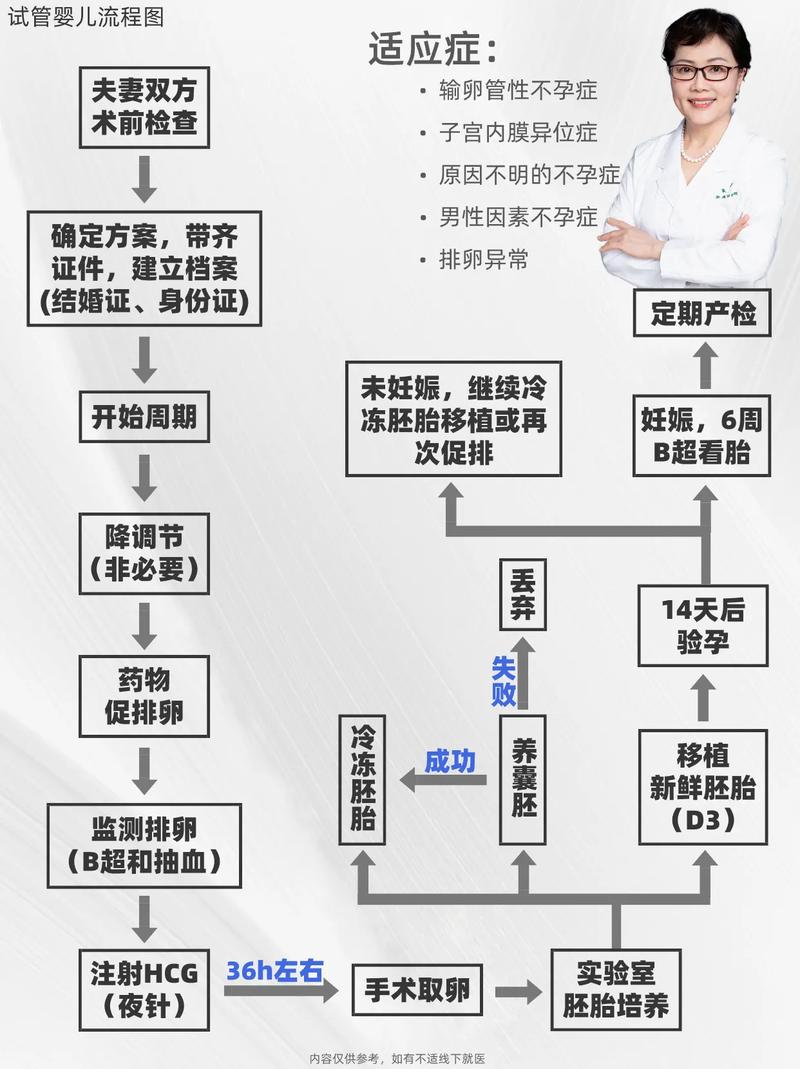

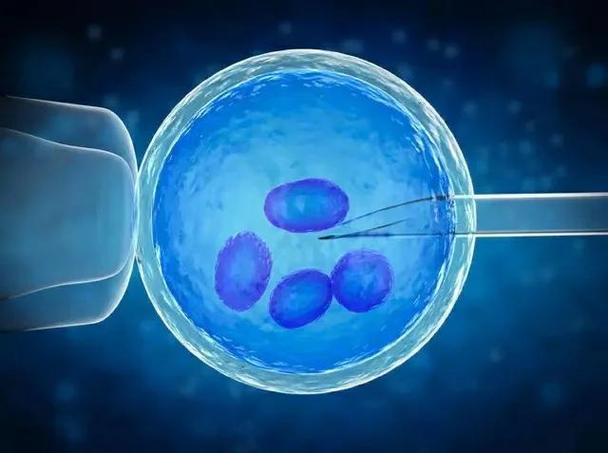

在当今科技飞速发展的时代,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望。然而,随着这项技术的广泛应用,一系列与之相关的伦理问题也逐渐浮出水面。其中,破坏试管婴儿程序是否构成杀人行为这一争议性话题,引发了众多学者、伦理学家以及普罗大众的深入思考。 首先,咱们得了解一下试管婴儿技术到底是怎么回事。试管婴儿,简单来说,就是将卵子和精子从人体内取出,在体外的实验室环境中让它们结合形成受精卵,然后再把发育到一定阶段的胚胎移植回女性子宫内,使其着床、发育直至分娩。这一过程涉及到多个复杂的环节和专业技术操作。 从法律层面来看,目前不同国家和地区对于胚胎的法律地位界定存在很大差异。有些国家将胚胎视为具有一定权利的“准人”,而在另一些国家,胚胎的法律地位相对模糊。比如,在德国,法律严格限制胚胎研究,将胚胎视为具有一定人格权益的生命起始状态;而在英国,虽然也对胚胎研究有严格规范,但在特定条件下允许一些以治疗为目的的胚胎研究。这就导致在面对破坏试管婴儿程序的情况时,法律的判定标准难以统一。 那么从伦理角度出发,这又该如何看待呢?一部分人认为,破坏试管婴儿程序等同于杀人行为。理由在于,当卵子和精子成功结合形成受精卵的那一刻起,一个新的生命就已经开始孕育。虽然此时它还非常微小,还不具备完整的人类形态,但从生物学意义上,它已经拥有了独特的遗传密码,承载着一个新生命的所有可能性。就好比一颗刚刚种下的种子,虽然它还没有发芽、开花、结果,但它蕴含着成长为参天大树的潜力。 有相关统计数据显示,在一些支持这一观点的调查中,约60%的受访者认为胚胎从受精开始就应该被视为生命,他们觉得每一个胚胎都有可能成长为一个独立的个体,随意破坏这些胚胎,就如同剥夺了一个人的生存权利。 以具体案例来说,曾经有一起备受关注的事件。在某生殖中心,一名工作人员因个人情绪问题,故意破坏了一批正在培养中的胚胎。这些胚胎原本是为多个不孕不育家庭准备的,经过夫妻双方的艰辛努力以及医疗团队的精心操作才得以形成。这一行为引发了轩然大波,许多人认为该工作人员的行为严重违背了伦理道德,甚至等同于杀人行为,因为他阻断了这些可能成为生命的胚胎的发育进程。 然而,另一种观点也有其合理性。一些人觉得破坏试管婴儿程序不能简单地等同于杀人。他们指出,在试管婴儿过程中,早期的胚胎还只是一个细胞团,缺乏人类意识、情感等关键特征。此时的胚胎更像是一种生物材料,与真正意义上的“人”有着本质区别。这就好比一块尚未雕琢的玉石,虽然它有成为精美艺术品的潜力,但在未被雕琢成型之前,它还不能被称为一件完整的艺术品。 在相关研究中,约40%的受访者持这种观点。他们强调,不能仅仅因为胚胎具有发育成完整生命的可能性,就将其与已经出生的人类同等对待。而且,试管婴儿过程中通常会产生多个胚胎,出于医疗需要和成功率考虑,并不是所有胚胎都会被移植。在这个过程中,对于一些质量不佳或者多余的胚胎,按照规定进行处理,这在伦理上是可以接受的。 再从社会影响的角度分析,如果将破坏试管婴儿程序一概认定为杀人行为,可能会带来一些复杂的后果。一方面,这会给生殖医学领域带来巨大的压力和限制。医生和科研人员在进行试管婴儿操作时,可能会因为过于担心承担严重的法律后果而畏手畏脚,影响技术的正常发展和创新。毕竟,任何新技术在发展过程中都难免会出现一些意外情况和失误。 另一方面,从社会资源分配的角度来看,将有限的司法资源过多地投入到这类争议性案件中,可能会导致其他更紧迫的社会问题得不到足够的关注和解决。我们得在保护生命的尊严和推动医学进步之间找到一个平衡点。 综合来看,破坏试管婴儿程序是否构成杀人行为这一伦理问题,不能简单地给出肯定或否定的答案。它涉及到法律、伦理、道德、医学等多个领域的交叉和碰撞。在未来,我们需要进一步深入探讨,结合社会发展的需求、科技的进步以及人类对生命本质的不断认识,制定出更加合理、公正、符合伦理道德的准则和规范,既能保护生命的尊严和价值,又能推动生殖医学的健康发展,为更多家庭带来幸福和希望。我们就像在迷雾中摸索前行的行者,需要不断地探索和思考,才能找到那条正确的道路,让科技更好地服务于人类,同时坚守住我们内心的道德底线。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。