本文围绕试管婴儿与生育险的关联展开,介绍了生育险基本情况,阐述各地对试管婴儿费用报销政策的差异、限制条件,还提及商业保险补充,助力家庭减轻经济压力,实现生育梦想 。

试管婴儿与生育险的关联:你需要了解的问题

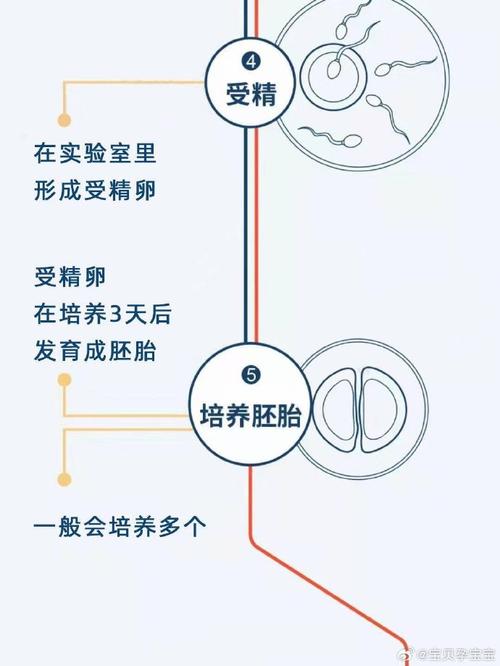

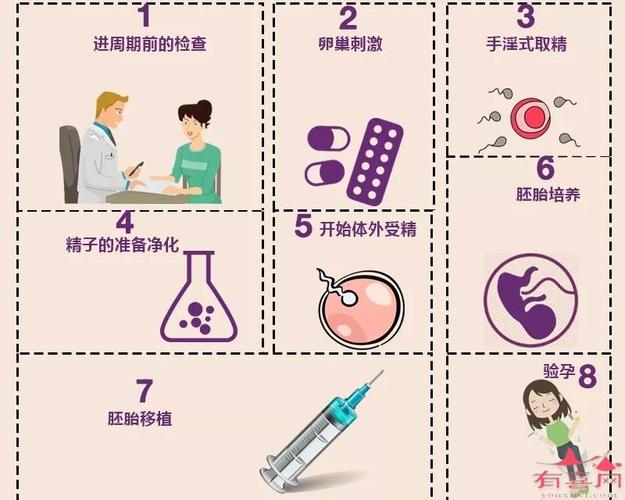

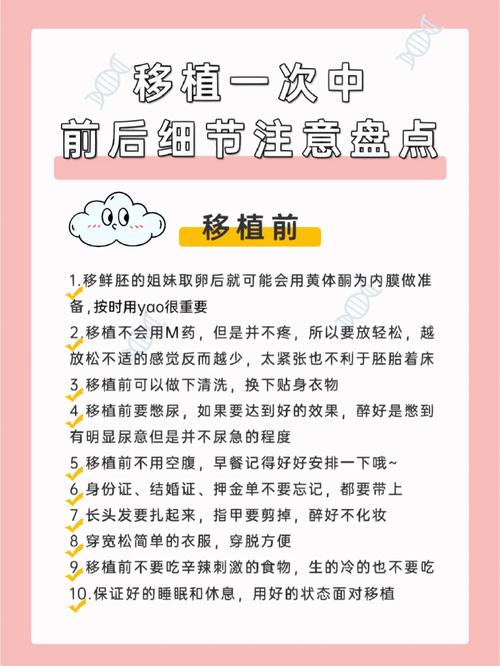

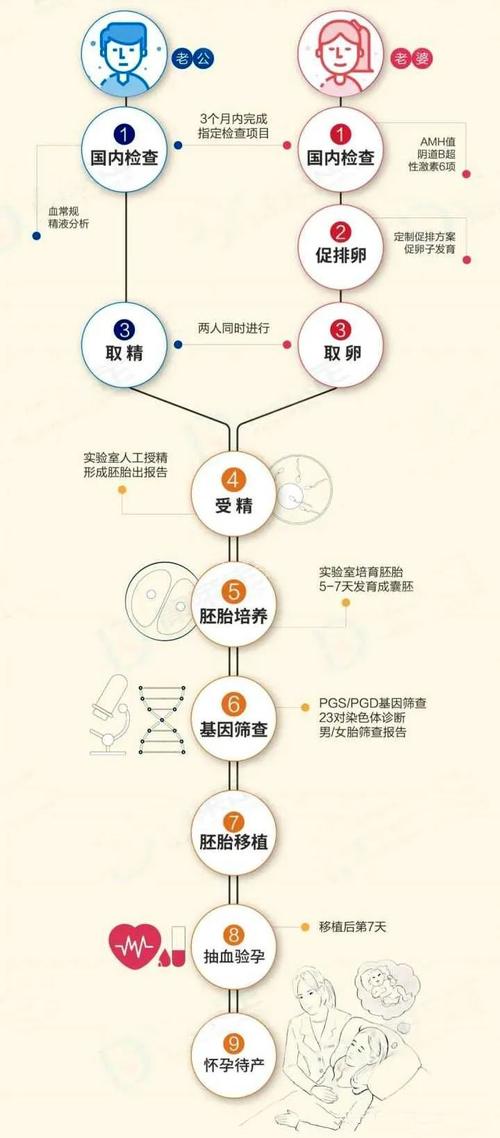

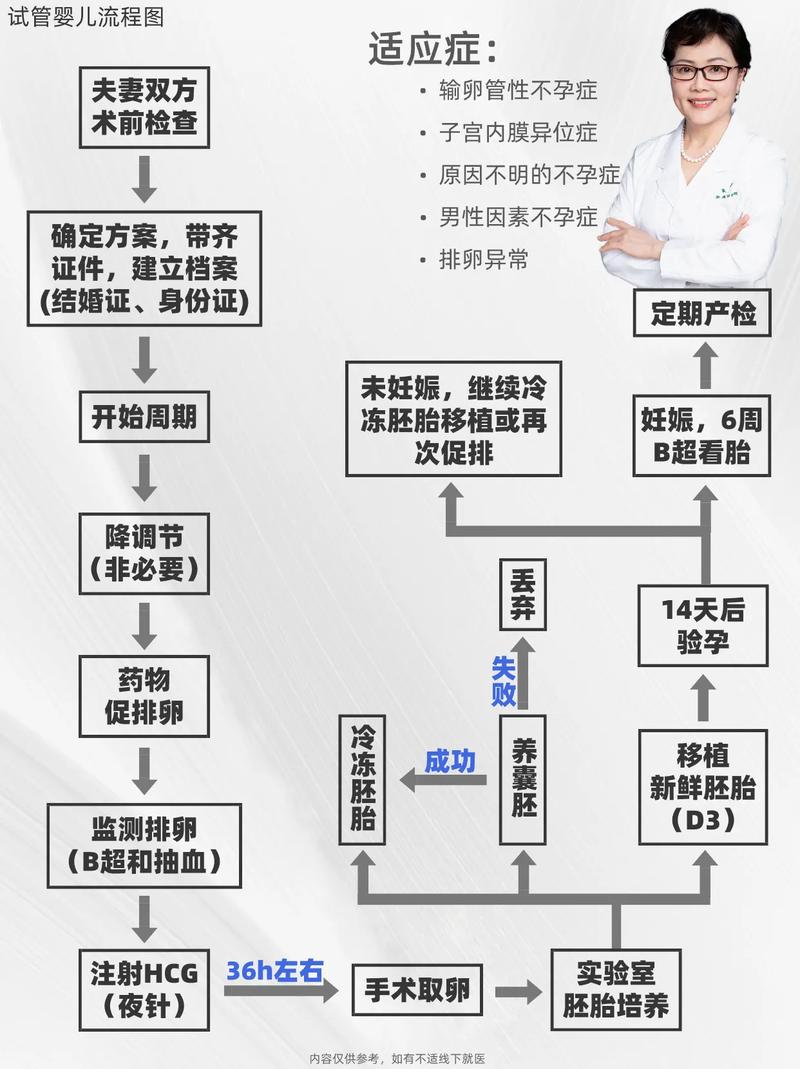

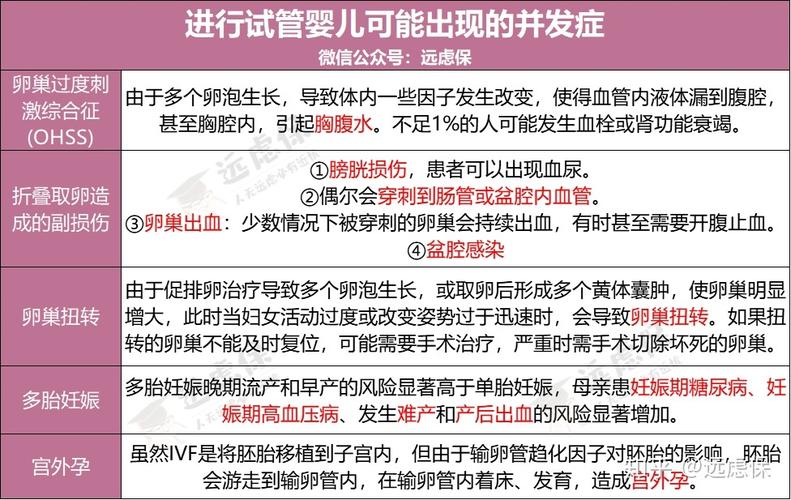

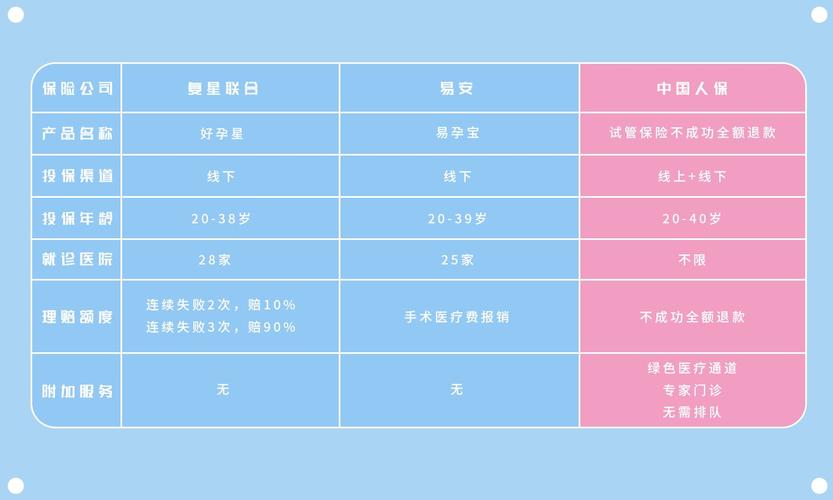

在现代社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多因各种原因难以自然受孕的家庭带来了新的希望。然而,在尝试试管婴儿这条道路时,费用往往是大家十分关心的问题,这时候生育险就进入了人们的视线。那试管婴儿和生育险之间到底有着怎样千丝万缕的联系呢?咱们今天就好好唠唠。 首先,得给大家讲讲什么是生育险。生育保险是国家通过立法,在怀孕和分娩的妇女劳动者暂时中断劳动时,由国家和社会提供医疗服务、生育津贴和产假的一种社会保险制度。简单来说,就是为了保障咱们女性生育期间的权益,减轻生育带来的经济压力。据相关统计数据显示,近年来我国生育保险参保人数逐年上升,2020 年参保人数就达到了 2.35 亿人 。这说明越来越多的人享受到了生育险带来的福利。 |年份|生育保险参保人数(亿人)| | ---- | ---- | |2018 年|2.14| |2019 年|2.25| |2020 年|2.35| 那试管婴儿和生育险又有什么关系呢?目前在我国,大部分地区的生育险对于试管婴儿相关费用的报销政策差异比较大。有些地方的生育险明确规定,试管婴儿产生的费用是不能报销的。这是因为生育险主要是针对符合计划生育政策下的自然生育行为所设立的保障。比如在一些中小城市,当地政策认为试管婴儿属于辅助生殖技术,并非自然受孕方式,所以不在生育险报销范围内。 但也有一些地区,对于符合特定条件的试管婴儿费用会给予一定程度的支持。像某些大城市,若夫妻双方是因为一些医学上认定的不孕不育原因,经过相关医疗机构诊断证明,并在指定的有资质的医院进行试管婴儿治疗,部分检查费用、药品费用等可能可以按照生育险的相关规定进行报销。 给大家举个例子吧,小张夫妇结婚多年一直未能自然受孕,经过医院详细检查后,被诊断为输卵管堵塞导致的不孕。他们在当地符合资质的医院进行试管婴儿治疗,总花费大概是 8 万元。幸运的是,他们所在的城市有相关政策支持,在提交了一系列的诊断证明、病历等资料后,经过审核,生育险为他们报销了一部分前期的检查费用和促排卵药物的费用,大概报销了 2 万元左右,这也在一定程度上减轻了他们的经济负担。 为什么会存在这么大的政策差异呢?这其实和各地的经济发展水平、医保基金收支情况以及对于辅助生殖技术的认知和管理政策都有关系。经济相对发达的地区,医保基金相对充裕,对于试管婴儿这类新兴技术也更愿意进行探索性的支持,希望通过合理的政策来满足更多家庭的生育需求。而一些经济相对落后的地区,医保基金本身就面临着一定的压力,要优先保障基本的医疗和生育需求,对于试管婴儿这种相对复杂且费用较高的技术,暂时还没有能力将其纳入报销范围。 另外,大家要知道,即使在有政策支持的地区,生育险报销试管婴儿费用也有诸多限制条件。从治疗医院来看,必须是在当地医保部门指定的有资质开展试管婴儿技术的医疗机构进行治疗,否则费用是不能报销的。而且在报销项目上,像试管婴儿手术中的胚胎培养、移植等核心操作费用,大部分地区目前还是不能报销的。一般来说,比较容易报销的是一些前期检查项目,比如输卵管造影、性激素六项检查等,以及部分符合医保目录的促排卵药物费用。 还有一个很重要的点就是,报销时需要准备齐全各种材料。通常需要提供夫妻双方的身份证、结婚证、准生证、医院的诊断证明、病历、费用明细清单以及发票等。这些材料缺一不可,而且要按照规定的流程在一定时间内提交给当地的医保部门进行审核报销。要是材料准备不齐全或者错过了报销时间,那很可能就无法享受到报销福利了。 对于那些打算通过试管婴儿实现生育梦想的家庭来说,了解当地的生育险政策是非常关键的。在决定进行试管婴儿治疗前,一定要提前向当地的医保部门咨询清楚,看看自己是否符合报销条件,能报销哪些项目,大概的报销比例是多少。这样心里有底了,也能更好地规划整个治疗过程和费用预算。 同时,除了生育险,现在市面上也有一些商业保险开始关注到辅助生殖领域。一些保险公司推出了专门针对试管婴儿治疗的保险产品,这些产品可以在一定程度上补充生育险的不足。不过在选择商业保险时,也要仔细阅读保险条款,了解保险责任、免责范围、理赔条件等重要信息,避免后期出现理赔纠纷。 总之,试管婴儿和生育险之间的关系错综复杂,但只要咱们多去了解、多做准备,就能在追求生育希望的道路上,尽可能地减轻经济压力。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能顺利实现自己的梦想,迎来属于自己的幸福小天使。 在未来,随着人们对生育问题的重视以及辅助生殖技术的不断发展,相信关于试管婴儿和生育险的政策也会越来越完善,为更多家庭提供实实在在的帮助。咱们就一起期待更加美好的明天吧!

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。