本文详细介绍了试管婴儿从取卵前准备、取卵过程、卵子与精子处理、胚胎培养到最终胚胎移植的整个流程,结合相关数据和实际案例,为读者揭秘这一奇妙的生殖医学过程,助力了解试管婴儿技术。

揭秘试管婴儿:从取卵到移植的奇妙旅程图解

在咱们生活中,不少夫妻因为各种原因面临着生育难题,而试管婴儿技术就像一束光,给他们带来了拥有宝宝的希望。今天呀,咱们就来好好唠唠试管婴儿从取卵到移植这段奇妙旅程,还配上直观的图解,让大家看得明明白白。取卵前的准备

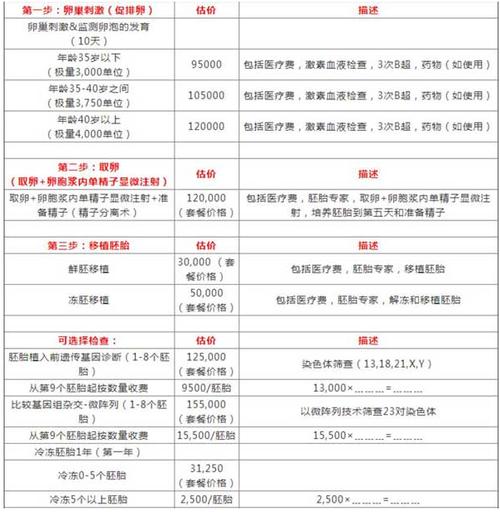

要进行取卵,前期准备可是相当重要的。首先,医生会根据女性的身体状况制定个性化的促排卵方案。这就好比农民伯伯种地,得根据土地的肥力和种子的特性来决定施肥浇水的量。 据相关统计数据显示,在一项针对500名进行试管婴儿治疗的女性研究中:| 促排卵方案类型 | 所占比例 |

|---|---|

| 长方案 | 30% |

| 短方案 | 25% |

| 拮抗剂方案 | 20% |

| 微刺激方案 | 15% |

| 其他方案 | 10% |

取卵过程

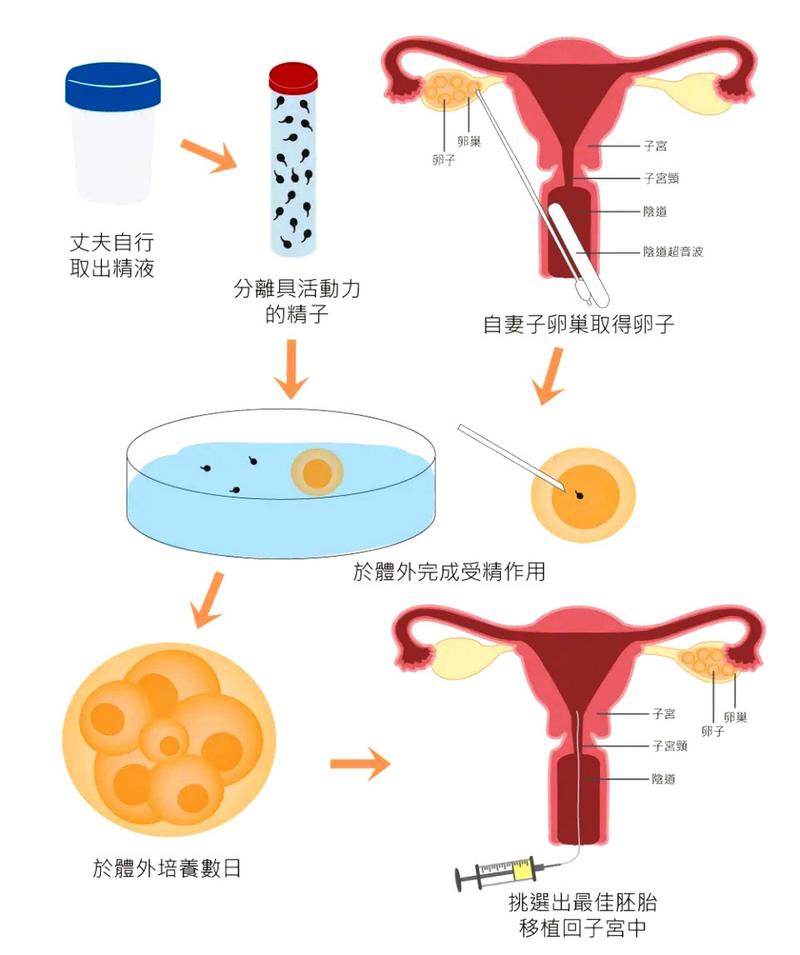

取卵一般是在手术室里进行的,整个过程会进行麻醉,所以女性朋友们不用太担心疼痛问题。医生会通过阴道超声引导,将一根细细的取卵针穿过阴道穹窿,到达卵巢,把卵泡里的卵子吸出来。这就好比用吸管从一个个小水球里把水吸出来一样。 在这个过程中,医生的技术非常重要。经验丰富的医生能够准确地找到卵泡,尽量多地取出卵子,同时又能减少对卵巢的损伤。一般来说,一次取卵能取出几个到十几个卵子不等。有的女性可能取出的卵子数量较少,心里就会很着急,其实这也不用太担心,卵子的质量有时候比数量更重要。 就像我认识的一位朋友,她第一次取卵只取出了5个卵子,当时心里特别失落。但好在这5个卵子质量都不错,最后成功培育出了优质的胚胎,顺利怀上了宝宝。卵子的处理与培养

取出来的卵子会被马上送到胚胎实验室。在实验室里,胚胎学家就像是一群神奇的魔法师,他们会对卵子进行仔细的观察和处理。 首先,要把卵子周围的一些杂质去掉,然后将卵子放在专门的培养液里培养。这个培养液就像是卵子的“营养液”,为卵子提供各种营养物质,让它们保持活力。 在培养的过程中,胚胎学家会密切关注卵子的发育情况,看看哪些卵子能够成功受精。一般来说,正常受精的卵子会在受精后的16 - 20小时出现两个原核,这就标志着受精成功啦。精子的准备

在女性取卵的同一天,男性需要提供精子。这个过程就相对简单一些啦,一般是通过手淫的方式采集精子。采集到的精子也会被送到实验室。 实验室的工作人员会对精子进行处理,去除精液中的一些杂质和死精,留下活力好的精子。这就像是从一群士兵里挑选出最精锐的部队一样。 然后,将处理好的精子和卵子放在一起,让它们自然结合受精。当然,有时候精子的活力实在太差,自然结合困难,医生就会采用一种叫做“卵胞浆内单精子显微注射”的技术,直接把一个精子注射到卵子里面,帮助它们完成受精过程。胚胎培养

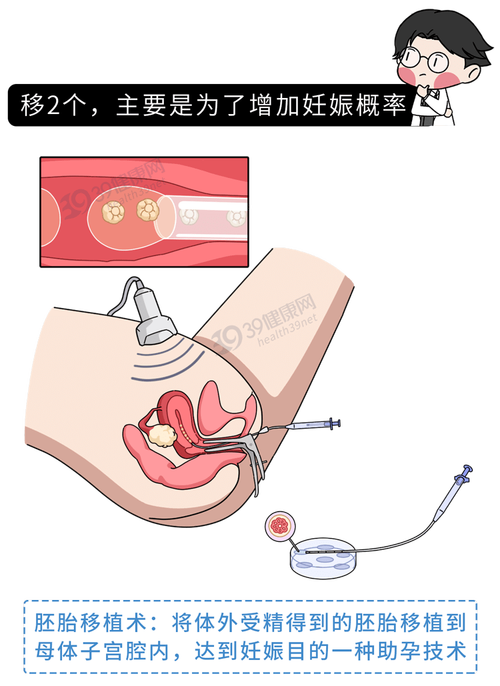

受精成功的卵子就开始分裂发育成胚胎啦。在胚胎培养的过程中,胚胎实验室的环境要求非常高,温度、湿度、气体浓度等都要精确控制,就像给胚胎们营造一个最舒适的“家”。 胚胎会在培养液里一天天长大,一般在培养的第3天,胚胎会发育到6 - 8细胞期,这时候医生会根据胚胎的细胞数量、细胞大小均匀程度、碎片情况等对胚胎进行评分。评分高的胚胎说明发育潜力比较好。 还有一部分胚胎会继续培养到第5天或第6天,发育成囊胚。囊胚的着床率相对更高一些。相关数据表明,在进行试管婴儿移植时,囊胚移植的成功率比第3天胚胎移植的成功率要高出10% - 15%左右。胚胎移植

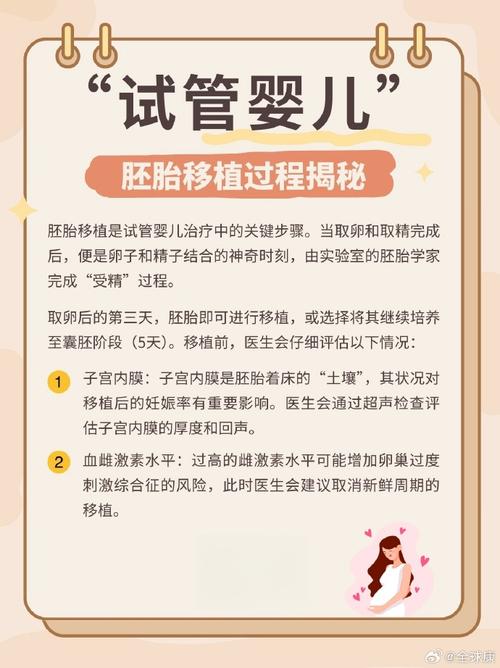

经过几天的培养,终于到了胚胎移植这一激动人心的时刻啦。在移植前,医生会根据女性的子宫内膜情况选择合适的移植时间。一般来说,子宫内膜厚度在8 - 12毫米之间比较适合胚胎着床。 移植过程其实很快,也不会有太大的痛苦。医生会用一个很细的移植导管,将挑选好的胚胎通过阴道、宫颈,送到子宫腔内。这就像是把一颗珍贵的种子小心翼翼地种到肥沃的土地里一样。 移植后,女性需要在医院休息一会儿,观察一下有没有不适的症状。然后就可以回家啦,回家后也不需要一直躺在床上,可以适当活动,但要避免剧烈运动和重体力劳动。 接下来的日子就是等待胚胎着床和验孕啦。这等待的过程真的是既紧张又期待,就像在等待一份神秘的礼物。很多女性在这个时候会特别敏感,一点点小变化都会让她们心里七上八下的。 一般在移植后的12 - 14天,就可以通过抽血检查来确定是否怀孕。如果验孕成功,那可真是皆大欢喜的好消息,之前所有的努力和付出都得到了回报。要是没有成功,也不要灰心,和医生一起找找原因,调整方案,说不定下一次就成功了呢。 试管婴儿从取卵到移植的这段旅程真的是充满了挑战和希望。每一个步骤都凝聚着医生、胚胎学家以及患者的心血。希望通过这篇文章和相关的图解,能让大家对试管婴儿技术有更深入的了解,也祝愿每一对渴望宝宝的夫妻都能早日迎来自己的小天使。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。