本文探讨了试管婴儿技术引发的家庭伦理冲突,包括孩子身份认定难题、代孕引发的纠葛、性别选择问题等,并提出加强法律规范、伦理教育及社会支持等应对之策,以促进技术合理应用。

试管婴儿带来的家庭伦理冲突:现实与思考

在现代社会,随着医疗技术的飞速发展,试管婴儿技术为许多因各种原因难以自然受孕的家庭带来了新的希望。这项技术自诞生以来,帮助无数夫妇实现了拥有孩子的梦想,改变了很多人的生活轨迹。然而,如同任何新生事物一样,试管婴儿技术在给人们带来福祉的同时,也引发了一系列复杂的家庭伦理冲突,这些冲突正悄然影响着一个个家庭的和谐与稳定。

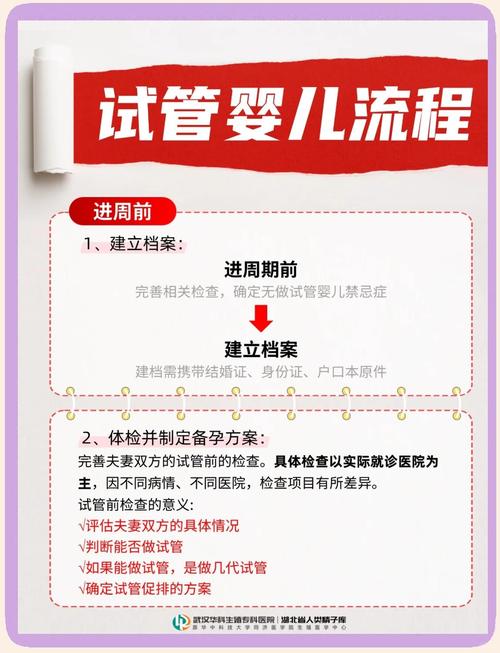

咱们先来说说这孩子的身份认定问题。在传统的家庭观念里,孩子是夫妻双方爱情的结晶,通过自然受孕孕育而来,亲子关系清晰明了。但试管婴儿技术打破了这种常规模式。比如,在一些案例中,可能会涉及到精子或卵子的捐赠。以美国为例,有数据显示,根据美国辅助生殖技术协会(SART)的统计,每年大约有6000个通过捐赠精子或卵子诞生的婴儿 。这就使得孩子生物学上的父母和法律意义上的父母可能不是同一对夫妻。对于孩子来说,他们在成长过程中难免会对自己的身份产生困惑。

| 年份 |

美国通过捐赠精子或卵子诞生的婴儿数量 |

| 2015年 |

约5500个 |

| 2016年 |

约5800个 |

| 2017年 |

约6000个 |

曾经有一个家庭找到我倾诉他们的烦恼。这对夫妻因为女方的原因无法自然受孕,于是选择了试管婴儿技术,并且使用了捐赠的卵子。孩子出生后,一家人起初都沉浸在喜悦之中。但随着孩子慢慢长大,开始对自己的外貌和父母不像产生了疑问。夫妻二人不知该如何向孩子解释这一切,内心充满了纠结。一方面,他们害怕如实相告会伤害孩子的心灵;另一方面,又担心一直隐瞒下去,孩子日后发现真相会受到更大的打击。这种身份认定的模糊性,给家庭关系蒙上了一层阴影。

再讲讲代孕这个敏感的话题。虽然在我国,法律明确禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎,医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。但在一些其他国家和地区,代孕处于灰色地带甚至是合法的。代孕就像是一颗投入家庭伦理湖面的巨石,激起层层涟漪。

在印度,曾经就有一段时间代孕产业十分猖獗。有数据表明,当时印度每年有大约2000例商业代孕案例 。代孕女性为他人孕育孩子,这使得代孕女性、委托夫妻以及孩子之间的关系变得错综复杂。对于委托夫妻来说,他们可能会把代孕女性仅仅看作是一个孕育孩子的“容器”,忽视代孕女性在整个过程中的情感付出。而代孕女性,她们在孕育过程中与胎儿建立了深厚的情感联系,当孩子出生后要将孩子交给委托夫妻时,内心往往充满了痛苦和不舍。

| 国家 |

每年商业代孕案例数量(约数) |

| 印度(曾经一段时间) |

约2000例 |

| 泰国(曾经) |

约1000例 |

有这样一个真实故事,一位代孕女性在代孕过程中对腹中胎儿产生了深厚的母爱。孩子出生后,她怎么也舍不得将孩子交给委托夫妻。这就引发了一场激烈的纠纷,委托夫妻认为代孕女性违背了事先的约定,而代孕女性觉得自己的情感被忽视。这场纠纷不仅让三方都陷入了痛苦之中,也严重破坏了原本可以和谐的家庭关系。

还有一个方面就是试管婴儿技术可能引发的性别选择问题。在一些重男轻女思想依旧存在的地区,有些家庭可能会利用试管婴儿技术进行性别选择。虽然目前在大多数国家和地区,非医学需要禁止鉴定胎儿性别以及选择胎儿性别。但总有一些人试图钻空子。

据相关调查显示,在某些地区,有近10%的试管婴儿存在性别选择的嫌疑 。这种性别选择行为不仅破坏了自然的人口性别平衡,也会对家庭伦理产生负面影响。想象一下,如果一个家庭因为性别原因而对孩子有所偏爱,这对孩子的心理健康成长极为不利。被偏爱的孩子可能会养成骄纵的性格,而不被重视的孩子则可能会产生自卑、孤僻等心理问题,进而影响整个家庭的和谐氛围。

面对试管婴儿技术带来的这些家庭伦理冲突,我们不能一味地否定这项技术。毕竟它给许多家庭带来了新的生机。我们应该积极寻求解决之道。首先,加强法律的规范和完善是至关重要的。各国都应该根据自身的国情,制定更加严谨、细致的法律,明确试管婴儿技术的适用范围、操作规范以及涉及到的各方权益和责任。

其次,要加强伦理教育。通过学校教育、社区宣传等多种途径,提高公众对试管婴儿技术及其可能引发的伦理问题的认识。让人们明白,在追求科技进步的同时,也要尊重伦理道德和人性。

最后,对于已经面临伦理冲突的家庭,社会应该提供专业的心理咨询和支持服务。帮助他们正确处理这些复杂的关系,引导家庭成员之间进行坦诚的沟通,尽可能地减少伦理冲突对家庭造成的伤害。

试管婴儿技术是一把双刃剑,它既为无数家庭带来了希望,也引发了诸多家庭伦理冲突。我们要以理性和负责的态度去面对这些问题,通过法律、教育和社会支持等多方面的努力,让这项技术在符合伦理道德的框架内更好地为人类服务,让每一个家庭都能在和谐与爱中迎接新生命的到来。

免责声明:

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。