本文深入研究了提升试管婴儿成功率的关键因素,涵盖年龄、胚胎质量、子宫内膜环境、医院医生选择及心理状态等方面,结合实际案例与统计数据,为有需求的家庭提供全面参考。

探寻试管婴儿成功率提升的关键因素

在当今社会,随着医疗技术的不断进步,试管婴儿技术为众多因各种原因难以自然受孕的家庭带来了新的希望。对于那些渴望拥有自己孩子的夫妇来说,试管婴儿成功率无疑是他们最为关心的问题。那么,到底哪些关键因素能够提升试管婴儿的成功率呢?让我们一起来深入研究探讨一番。首先,年龄是一个极其重要的因素。相信大家都知道,女性的生育能力是会随着年龄的增长而逐渐下降的。从医学数据统计来看,如下表所示:

| 年龄区间 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 40% - 50% |

| 31 - 35岁 | 35% - 40% |

| 36 - 40岁 | 20% - 30% |

| 40岁以上 | 10% - 20% |

我们可以清楚地看到,25 - 30岁这个年龄段的女性进行试管婴儿,成功率相对较高。这是因为年轻女性的卵子质量更好,卵巢功能也更为旺盛。打个比方啊,就像新鲜出炉的食材,做出来的饭菜味道和质量都更有保障。而随着年龄的增加,卵子的数量和质量都会下降,染色体异常的概率也会升高,这就好比食材放久了开始变质,烹饪出来的成果自然大打折扣。所以,如果有计划通过试管婴儿来孕育宝宝,尽量在较为年轻的阶段进行,这样成功的几率会大很多。

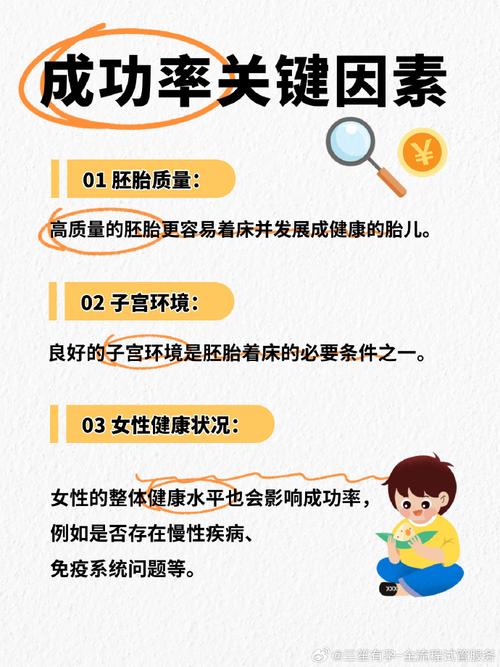

胚胎质量的重要性

胚胎质量也是影响试管婴儿成功率的核心因素之一。优质的胚胎就像是一颗优良的种子,只有种子好,才更有可能在子宫这个“土壤”里生根发芽。胚胎的质量主要取决于卵子和精子的质量。在试管婴儿过程中,医生会对胚胎进行评级,一般来说,评级越高的胚胎,着床的可能性就越大。比如说,一级和二级胚胎的着床率相对较高,而三级胚胎的着床率则会低一些。

为了提高胚胎质量,准父母们在备孕阶段就要做好充分的准备。男性要注意避免不良的生活习惯,像长期熬夜、抽烟喝酒这些都可能影响精子的质量。女性则要保持健康的生活方式,均衡饮食,多吃一些富含蛋白质、维生素的食物,像鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等。而且,适当的运动也必不可少,运动可以提高身体的代谢能力,有助于提高卵子的质量。这就好比给种子提供一个良好的生长环境,让它更有活力。

子宫内膜环境

子宫内膜就如同孕育胚胎的土壤,其环境的好坏直接关系到胚胎能否成功着床。合适的子宫内膜厚度和良好的血流情况对于胚胎着床至关重要。一般来说,子宫内膜厚度在8 - 12毫米之间时,胚胎着床的成功率较高。

如果子宫内膜过薄,就好比土壤太过贫瘠,胚胎很难扎根生长;而子宫内膜过厚,又可能存在一些病变问题,同样不利于胚胎着床。有些女性可能因为多次人流、刮宫等原因,导致子宫内膜受到损伤,这时候就需要先进行调理和治疗,改善子宫内膜的环境。比如,通过药物治疗来促进子宫内膜的生长,增加其厚度,为胚胎着床创造有利条件。就像农民伯伯精心耕耘土地,让土地肥沃起来,才能让种子更好地生长。

医院和医生的选择

选择一家专业靠谱的医院和经验丰富的医生,对于试管婴儿的成功率有着不可忽视的影响。专业的医院拥有先进的设备和完善的实验室环境,能够为试管婴儿的各个环节提供有力的技术支持。而经验丰富的医生,他们在操作过程中更加熟练,能够根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

举个例子吧,有些医院在胚胎培养技术方面处于领先地位,他们能够模拟出更接近人体内部的环境,让胚胎在体外更好地发育。而且,经验丰富的医生可以更准确地把握取卵、移植等关键环节的时机和操作技巧。这就好比找一个手艺精湛的工匠来打造一件艺术品,成功的几率自然更高。所以,在选择医院和医生的时候,一定要多做了解,看看医院的口碑、医生的经验以及医院的成功率数据等。

心理状态的影响

很多人可能会忽略心理状态对试管婴儿成功率的影响,但实际上,它的作用不容小觑。长期处于紧张、焦虑、抑郁等不良情绪中,会影响人体的内分泌系统,进而影响到试管婴儿的整个过程。

曾经有一对夫妇,他们在进行试管婴儿的过程中,因为过度紧张和焦虑,每次到了关键的移植阶段,身体就会出现各种不适,导致移植失败。后来,在医生的建议下,他们调整了心态,通过听音乐、散步、和朋友聊天等方式放松自己,再次进行试管婴儿时,成功的怀上了宝宝。这就告诉我们,保持一个良好的心理状态,就像给身体注入了一股积极的能量,有助于提高试管婴儿的成功率。准父母们要学会调整自己的心态,相信一切都会顺利的。

试管婴儿成功率的提升涉及多个关键因素,年龄、胚胎质量、子宫内膜环境、医院和医生的选择以及心理状态等都相互关联、相互影响。对于准备进行试管婴儿的夫妇来说,要全面了解这些因素,积极做好各方面的准备,以提高成功孕育宝宝的几率。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能迎来属于自己的幸福时刻。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。