本文详细介绍了试管婴儿促排卵药物的常见种类,如克罗米芬、来曲唑等,以及它们各自的用法。同时还提及使用促排卵药物的注意事项,帮助读者全面了解这一关键环节。

试管婴儿促排卵药物种类及用法

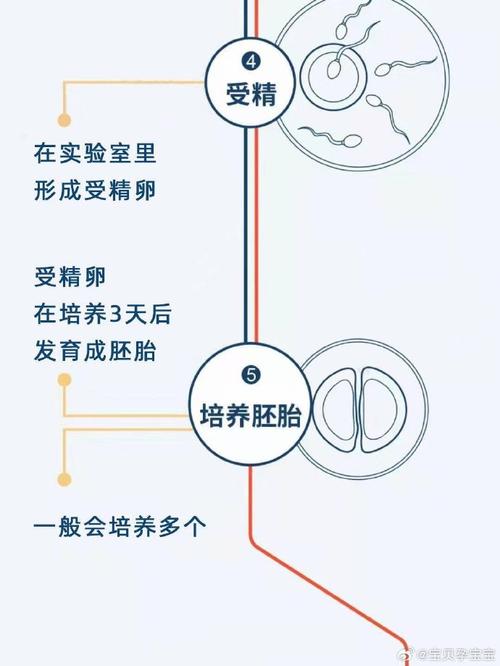

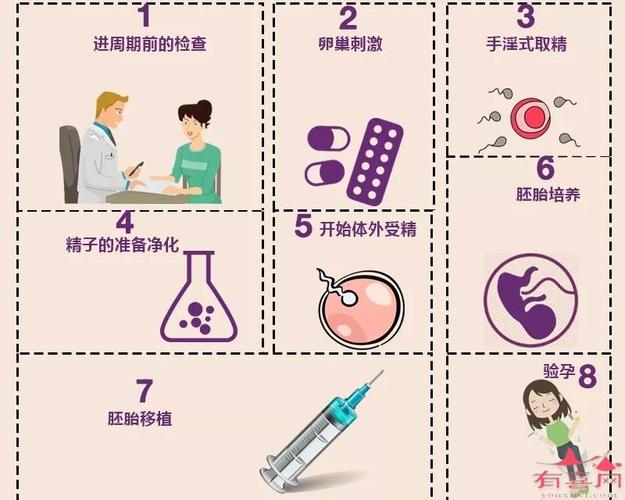

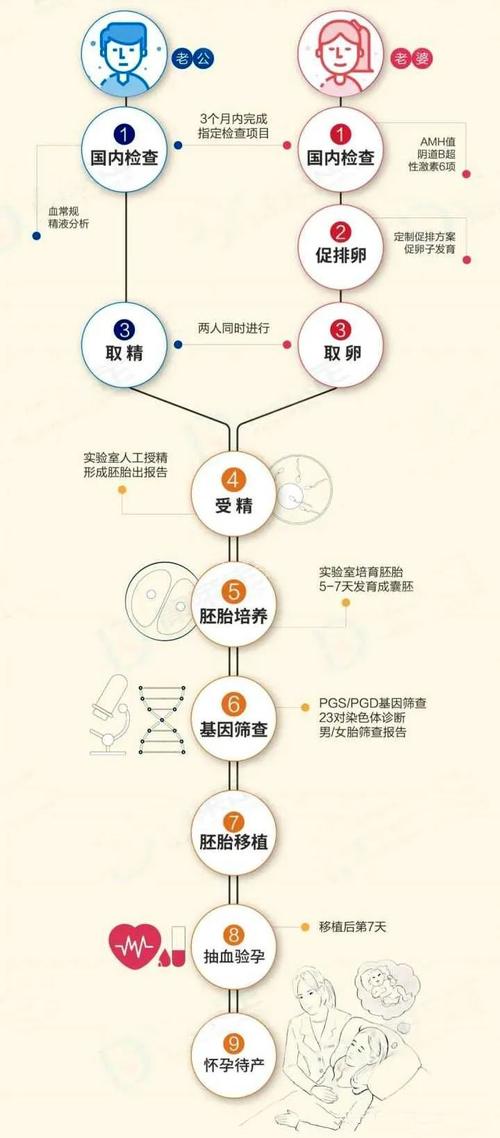

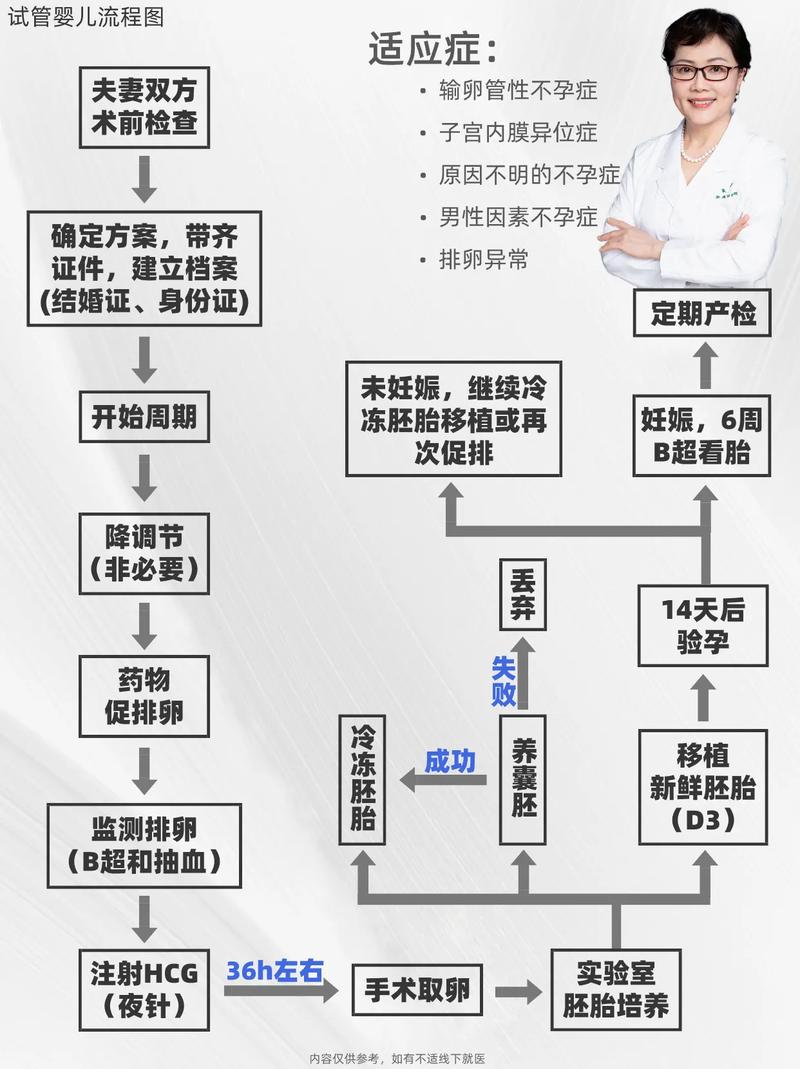

在试管婴儿的治疗过程中,促排卵是非常关键的一步。它就像是一场精心策划的“种子培育”行动,通过使用促排卵药物,让女性卵巢里原本可能“沉睡”的多个卵泡一起发育成熟,为后续的取卵和受精提供足够的“原材料”。接下来,咱们就好好唠唠试管婴儿促排卵药物都有哪些种类,以及具体该怎么用。常见促排卵药物种类

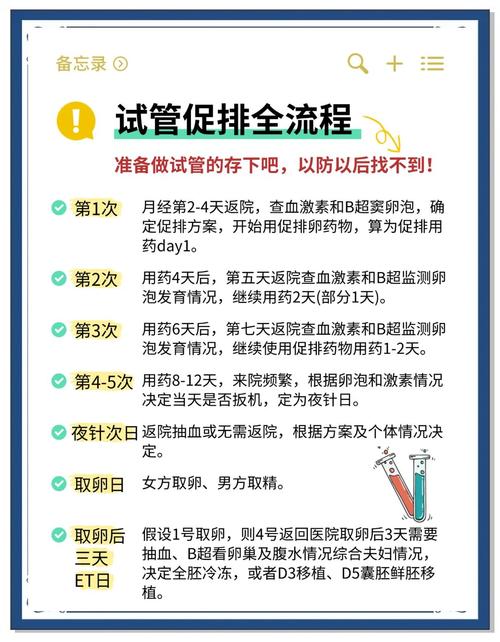

1. **克罗米芬(CC)** 这可是促排卵界的“老面孔”了。它属于抗雌激素类药物,能“哄骗”身体,让它以为雌激素水平不够,从而促使垂体分泌更多的促性腺激素,这样就能刺激卵泡发育啦。就好比是给身体发送一个“信号弹”,让它赶紧行动起来,培育卵泡。 据相关统计数据显示,在一些小规模的试管婴儿促排卵研究中,使用克罗米芬的患者,有大约60% - 80%能够出现卵泡发育的迹象。 |研究类型|使用克罗米芬出现卵泡发育迹象的比例| | ---- | ---- | |小规模试管婴儿促排卵研究|60% - 80%| 2. **来曲唑(LE)** 这是一种芳香化酶抑制剂。它的作用原理有点像“关卡管理员”,能够抑制雄激素向雌激素的转化,提高体内雄激素水平,进而增强卵泡对促性腺激素的敏感性,促进卵泡发育。在临床上,它对于一些对克罗米芬反应不好的患者,常常能发挥出不错的效果。有研究表明,在针对克罗米芬抵抗患者的促排卵治疗中,使用来曲唑后,约有50% - 70%的患者成功实现卵泡生长。 |研究对象|使用来曲唑实现卵泡生长的比例| | ---- | ---- | |克罗米芬抵抗患者|50% - 70%| 3. **促性腺激素** 这可是促排卵药物中的“主力军”了,包括尿促性素(HMG)、卵泡刺激素(FSH)等。它们就像是卵泡发育的“专属营养师”,直接为卵泡的生长提供所需的营养和刺激。尿促性素含有促卵泡生成素和促黄体生成素,能同时促进卵泡发育和成熟。而卵泡刺激素则主要侧重于刺激卵泡的募集和早期发育。在大规模的试管婴儿临床研究中,使用促性腺激素进行促排卵,卵泡发育成功率能达到80% - 95%左右。 |药物类型|大规模临床研究中卵泡发育成功率| | ---- | ---- | |促性腺激素(HMG、FSH等)|80% - 95%| 4. **人绒毛膜促性腺激素(hCG)** 它就像是卵泡成熟的“信号兵”。在卵泡发育到一定阶段后,注射人绒毛膜促性腺激素,能模拟体内自然排卵前黄体生成素的高峰,促使卵泡最终成熟并排卵。一般在取卵前36小时左右注射,能保证卵子的质量和受精能力。促排卵药物的用法

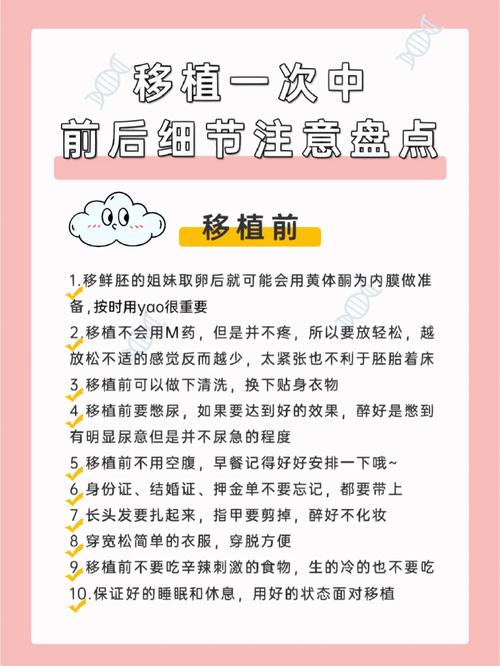

1. **克罗米芬的用法** 通常是在月经周期的第3 - 5天开始口服,每天一次,剂量一般从50mg开始,根据患者的反应和卵泡发育情况,可能会适当调整剂量,最大剂量可到150mg。疗程一般持续5天左右。在服用期间,医生会密切关注卵泡的发育情况,通过超声检查等手段来确定后续的治疗方案。 2. **来曲唑的用法** 也是在月经周期的第3 - 5天开始用药,每天口服2.5mg - 5mg,连续服用5天。同样,在用药过程中,要定期进行超声监测和激素水平检测,看看卵泡发育得怎么样,需不需要调整用药。 3. **促性腺激素的用法** 使用方式一般是皮下注射或者肌肉注射。开始剂量通常根据患者的年龄、卵巢储备功能等因素来确定,一般在75 - 150IU/天。用药过程中,要根据卵泡的生长速度和激素水平变化,随时调整剂量。可能隔几天就得去医院做个超声检查,看看卵泡的大小和数量,医生会根据这些情况来决定是不是要加量或者减量。整个促排卵周期可能需要持续8 - 14天左右,具体时间因人而异。 4. **人绒毛膜促性腺激素的用法** 当超声检查发现主导卵泡直径达到18 - 20mm左右,且激素水平也符合要求时,就可以注射人绒毛膜促性腺激素了。一般注射剂量为5000 - 10000IU,注射后36小时左右进行取卵手术。使用促排卵药物的注意事项

在使用促排卵药物的过程中,可不是简单地打针吃药就完事儿了,还有不少需要咱们留意的地方。首先,一定要严格按照医生的嘱咐来用药,不能自己随便增减剂量或者停药。这就好比开车得按照交通规则来,不然很容易出问题。其次,用药期间可能会出现一些不良反应,比如腹痛、腹胀、恶心、呕吐等,要是症状比较严重,得赶紧跟医生说,别硬撑着。另外,促排卵可能会导致多胎妊娠的风险增加,所以在后续的治疗过程中,医生也会密切关注这方面的情况。 总之,试管婴儿促排卵药物的种类多样,用法也各有讲究。患者在整个过程中要和医生保持密切沟通,积极配合治疗,这样才能提高试管婴儿成功的几率,迎来自己可爱的小宝贝。就像一场精心的旅行,每一个环节都认真对待,才能到达幸福的彼岸。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。