本文深入探讨了试管婴儿无创检查的成功率,列举常见染色体异常检测成功率数据,并详细阐述检查的注意事项,包括检查时间、前后准备及结果处理等,助力准妈妈顺利迎接健康宝宝。

试管婴儿无创检查的成功率与注意事项探讨

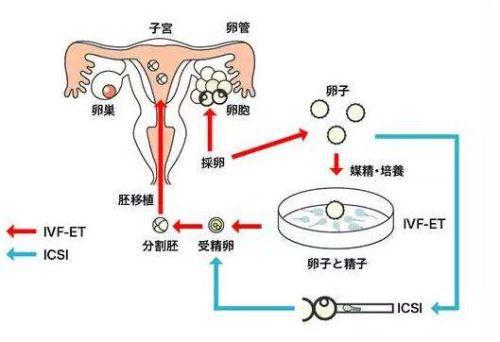

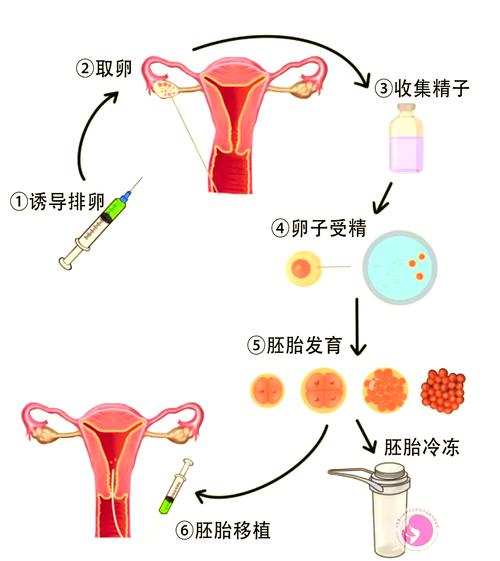

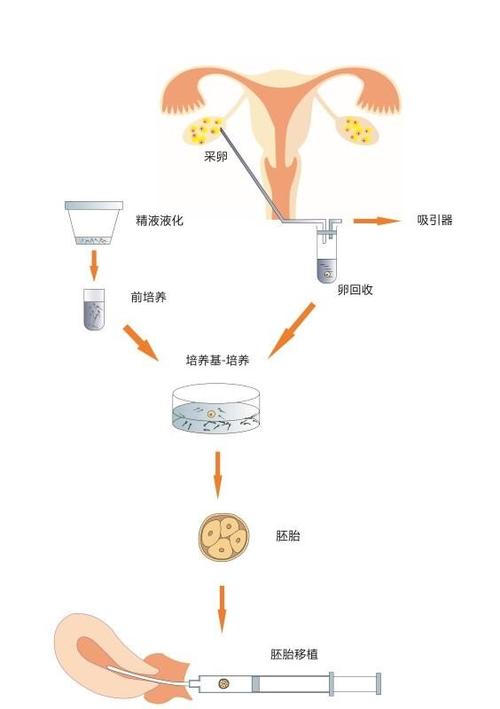

在当今社会,随着辅助生殖技术的不断发展,试管婴儿已经帮助众多不孕不育家庭圆了生育梦。而在试管婴儿的过程中,无创检查是一项至关重要的环节,它关乎着胎儿的健康以及整个妊娠过程的顺利与否。那么,试管婴儿无创检查的成功率究竟有多高?又有哪些需要我们特别注意的事项呢?今天,咱们就来好好唠唠。

先来说说这成功率的事儿。其实,试管婴儿无创检查的成功率受到多种因素的影响。根据相关医学研究数据显示,一般情况下,试管婴儿无创检查对于常见染色体非整倍体异常的检测成功率还是比较可观的。下面咱们通过一个简单的表格来看看具体数据:

| 染色体异常类型 |

检测成功率 |

| 21-三体综合征(唐氏综合征) |

约95% - 99% |

| 18-三体综合征(爱德华兹综合征) |

约90% - 95% |

| 13-三体综合征(帕陶氏综合征) |

约80% - 90% |

从这个表格可以看出,对于这几种常见的染色体异常情况,无创检查都有着较高的成功率。不过呢,这只是一个大致的范围,实际的成功率可能会因为不同的检测机构、检测技术以及孕妇自身的情况而有所波动。

比如说,检测机构的技术水平和经验就起着关键作用。一些大型的、专业的医疗机构,他们拥有先进的检测设备和经验丰富的技术人员,在检测过程中能够更加准确地分析数据,从而提高检测的成功率。相反,如果选择了一些不正规或者技术不过关的机构,可能就会影响检测结果的准确性。

再说说孕妇自身的情况。年龄就是一个重要因素。随着孕妇年龄的增长,胎儿出现染色体异常的风险也会增加,这在一定程度上可能会对无创检查的成功率产生影响。一般来说,年龄小于35岁的孕妇,无创检查的成功率相对较高;而年龄大于35岁的孕妇,由于自身身体机能的变化,染色体异常的概率上升,无创检查可能会面临更大的挑战。

还有孕妇的体重。体重过重的孕妇,体内的血液成分相对复杂,可能会干扰无创检查对胎儿游离DNA的提取和分析,进而影响检测的成功率。

接下来,咱们重点讲讲试管婴儿无创检查的注意事项。这可是每位准备做或者正在做试管婴儿的朋友都得好好记在心里的。

首先,在检查时间上就有讲究。无创检查一般建议在怀孕12周以后进行,最佳时间是在12 - 22⁺⁶周之间。太早进行检查,胎儿游离DNA在母体内的浓度可能较低,不利于准确检测;而太晚进行检查,如果发现问题,处理起来可能会比较棘手,对孕妇和胎儿都会带来更大的风险。

再说说检查前的准备工作。检查前不需要空腹,所以准妈妈们不用饿着肚子去医院啦。不过呢,要保持正常的饮食和作息,别熬夜,也别吃那些过于油腻、辛辣的食物,保持身体处于一个良好的状态。而且,要记得携带之前的病历、检查报告等相关资料,方便医生了解你的情况,做出准确的判断。

在检查过程中,其实就跟平时抽血差不多,不用过于紧张。一般只需要抽取孕妇外周血5 - 10毫升就可以了。有的准妈妈可能会害怕抽血,这时候就可以跟护士小姐姐聊聊天,转移一下注意力,放松放松心情。心情过于紧张可能会导致血管收缩,增加抽血的难度哦。

检查之后呢,也不能掉以轻心。抽完血后,要在医院休息一会儿,观察一下有没有头晕、乏力等不适症状。如果没有问题了再离开医院。回家之后,要注意休息,避免剧烈运动和重体力劳动,毕竟身体刚刚经历了一个小“考验”。在饮食方面,可以适当多吃一些富含蛋白质和维生素的食物,比如鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等,帮助身体恢复。

另外,等待检查结果的过程可能会让准妈妈们心里七上八下的。一般来说,检查结果会在1 - 2周左右出来。在等待的这段时间里,一定要保持良好的心态,不要过于焦虑和担心。焦虑的情绪可能会影响孕妇的内分泌,对胎儿的发育也不好。如果实在心里没底,可以多和医生沟通,了解一些关于无创检查的知识,增加自己的信心。

我有个朋友,之前做试管婴儿,到了无创检查这一步,心里特别紧张,每天都担心检查结果不好。结果因为焦虑,晚上睡不好觉,食欲也下降了。后来在我们的劝说下,她调整了心态,积极面对。最后检查结果出来一切正常,她这才松了一口气。所以说,心态真的很重要。

还有一点需要注意的是,如果无创检查结果显示高风险,准妈妈们也不要惊慌失措。这并不代表胎儿一定有问题,无创检查只是一种筛查手段,不是确诊方法。出现高风险后,医生一般会建议进一步做羊水穿刺或者绒毛取样等有创检查来明确诊断。虽然这些有创检查存在一定的风险,但为了宝宝的健康,该做还是得做。

总之,试管婴儿无创检查对于保障胎儿的健康有着重要的意义。了解它的成功率以及注意事项,能够让我们在整个试管婴儿的过程中更加从容、安心。希望每一位准妈妈都能顺顺利利地度过这个特殊时期,迎来健康可爱的宝宝。让我们一起为新生命的诞生加油鼓劲!

免责声明:

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。