本文围绕试管婴儿进入周期后的科学饮食展开,介绍了不同阶段的饮食要点、禁忌和误区。强调科学饮食对提高试管婴儿成功率的重要性,为正在进行试管婴儿的夫妻提供实用饮食指南。

试管婴儿进入周期的科学饮食指南与建议

对于选择试管婴儿助孕的夫妻来说,进入周期后,饮食就成了一件需要格外上心的事儿。合理的饮食不仅能为身体提供必要的营养,还有助于提高试管婴儿的成功率,就像给小种子提供肥沃的土壤一样重要。接下来,咱们就好好唠唠试管婴儿进入周期后的科学饮食那些事儿。

一、为什么试管婴儿周期需要科学饮食

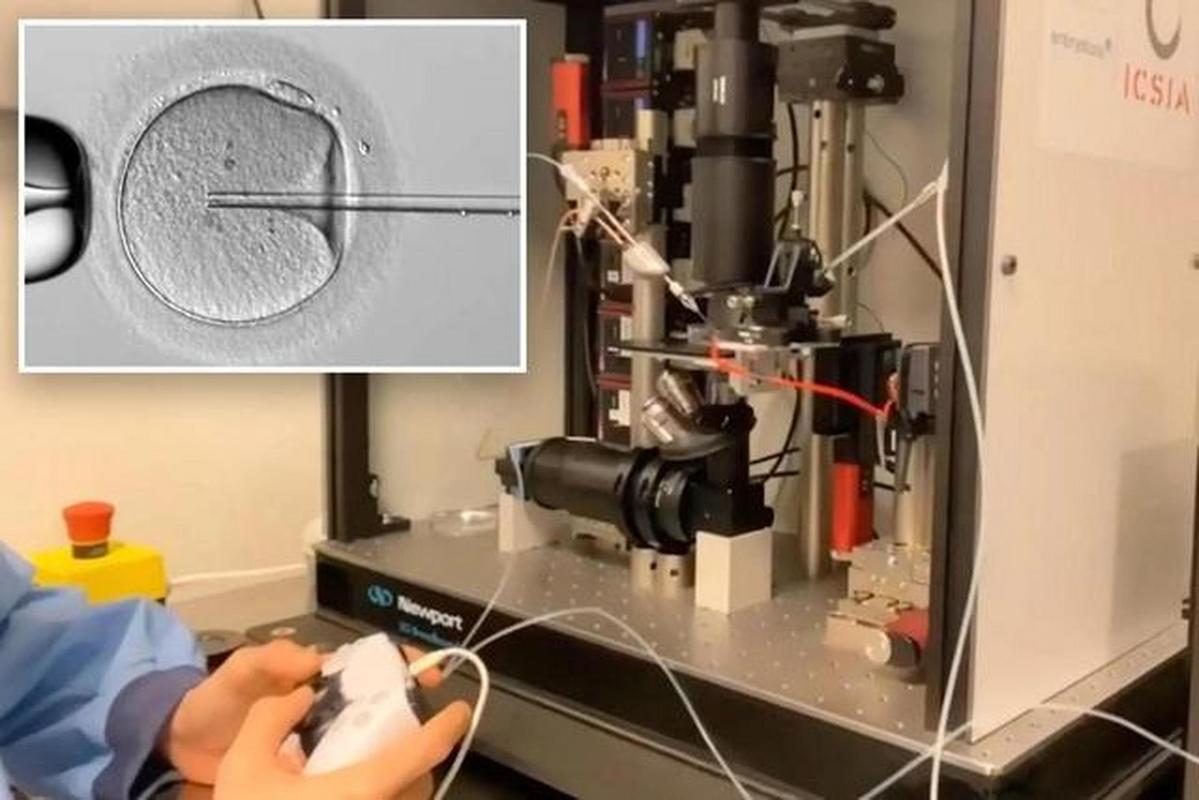

试管婴儿过程中,女性的身体要经历一系列复杂的生理变化,从促排卵、取卵到胚胎移植,每个环节都对身体的状态有一定要求。科学合理的饮食可以调节身体的内环境,增强免疫力,为胚胎的着床和发育创造良好的条件。

据相关数据统计,在进行试管婴儿的女性群体中,注重饮食营养均衡的女性,其胚胎着床率比不注重饮食的女性高出约15%。这足以说明科学饮食对于试管婴儿的重要性。

| 群体 | 胚胎着床率 |

|---|---|

| 注重饮食营养均衡 | 约50% |

| 不注重饮食 | 约35% |

二、进入周期前的饮食准备

(一)补充叶酸

叶酸可是备孕过程中的“明星营养素”。在试管婴儿进入周期前3个月,夫妻双方就应该开始补充叶酸。叶酸能够预防胎儿神经管畸形,对提高卵子和精子的质量也有帮助。一般来说,女性每天需要补充0.4 - 0.8毫克叶酸,男性每天补充0.4毫克左右即可。像菠菜、西兰花、豆类、全麦食品等都是富含叶酸的食物,大家可以适当多吃。

(二)增加蛋白质摄入

蛋白质是身体的重要组成部分,对于提高卵子和精子的活力很关键。可以多吃一些瘦肉、鱼类、蛋类、奶制品、豆制品等富含优质蛋白质的食物。例如,每天吃一个鸡蛋、一杯牛奶,一周吃2 - 3次鱼肉,这样就能为身体补充足够的蛋白质啦。

三、促排卵阶段的饮食要点

促排卵是试管婴儿周期中的一个重要环节,这个阶段女性的身体需要更多的营养支持。

(一)高蛋白质饮食

随着促排卵药物的使用,卵巢内的卵泡开始生长发育,身体对蛋白质的需求也会增加。除了前面提到的蛋白质来源,还可以适当增加一些蛋白粉的摄入,但要注意按照说明书适量服用。高蛋白质饮食有助于促进卵泡的发育,提高卵子的质量。

(二)多吃富含维生素的食物

维生素对于身体的新陈代谢和生殖功能有着重要作用。维生素C、维生素E具有抗氧化作用,能够保护卵子免受自由基的伤害。可以多吃一些新鲜的水果和蔬菜,比如橙子、草莓、猕猴桃、西红柿等富含维生素C的食物,以及坚果、橄榄油等富含维生素E的食物。

四、取卵后的饮食注意事项

取卵后,女性的身体会有一些轻微的创伤,需要通过饮食来促进恢复,同时预防腹水等并发症。

(一)多喝水,多吃利尿食物

取卵后,有些女性可能会出现腹水的情况。为了预防和缓解腹水,要多喝水,每天的饮水量最好在2000 - 3000毫升左右。同时,可以多吃一些利尿的食物,如冬瓜、西瓜、红豆汤等。这些食物能够帮助排出体内多余的水分,减轻腹胀等不适症状。

(二)清淡易消化饮食

取卵后身体比较虚弱,肠胃功能也可能受到一定影响。这时候要选择清淡、易消化的食物,避免吃油腻、辛辣、刺激性食物。像小米粥、软面条、蒸蛋羹等都是不错的选择。

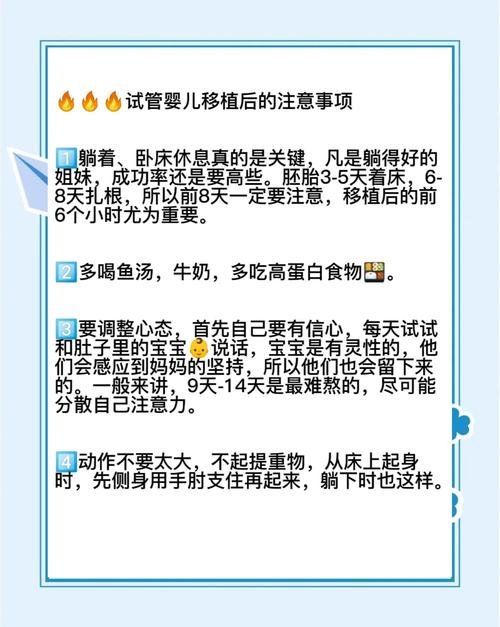

五、胚胎移植后的饮食建议

胚胎移植后,就进入了关键的着床阶段,饮食上更要小心谨慎。

(一)保持营养均衡

这个阶段要保证食物的多样性,摄入各种营养素。除了蛋白质、维生素,还要注意补充矿物质,如钙、铁、锌等。可以多吃一些富含钙的食物,如牛奶、豆制品;富含铁的食物,如瘦肉、动物肝脏;富含锌的食物,如海鲜、坚果等。

(二)避免吃易引起过敏的食物

每个人的体质不同,对食物的过敏反应也不一样。胚胎移植后,要特别注意避免吃那些自己可能过敏的食物,以免引起过敏反应,影响胚胎的着床和发育。如果不确定自己对某种食物是否过敏,可以先少量尝试,观察身体反应。

(三)不吃生冷食物

生冷食物可能会引起肠胃不适,导致腹泻等问题。而腹泻会影响身体对营养的吸收,甚至可能刺激子宫收缩,不利于胚胎着床。所以像冰淇淋、生鱼片、凉拌菜等生冷食物都要尽量避免。

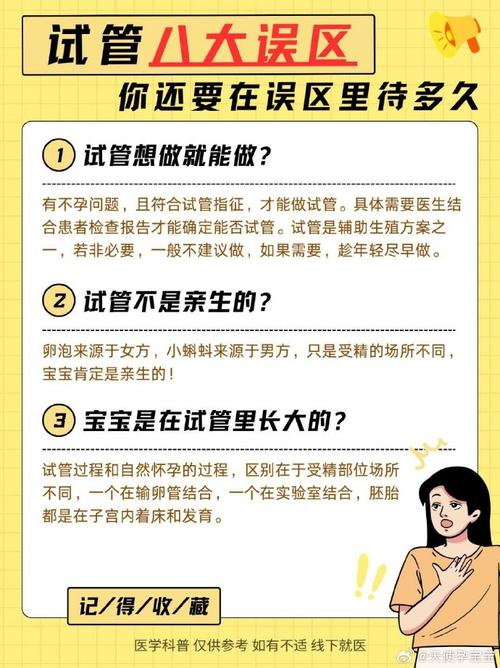

六、饮食的禁忌与误区

在试管婴儿周期的饮食中,有一些常见的禁忌和误区需要大家注意。

(一)避免饮酒和吸烟

酒精和烟草中的有害物质会对卵子、精子以及胚胎的发育产生不良影响。在整个试管婴儿周期中,夫妻双方都要严格避免饮酒和吸烟,为宝宝的健康着想。

(二)不要盲目进补

有些夫妻认为,在试管婴儿期间要大量进补,吃很多名贵的滋补品。其实这是一个误区。过度进补可能会导致营养不均衡,甚至影响身体的正常代谢。只要保持科学合理的饮食,就能满足身体的需求。

总之,试管婴儿进入周期后的饮食是一个系统工程,需要我们从各个方面加以注意。每一个小小的饮食细节,都可能对试管婴儿的成功率产生影响。希望每一位正在进行试管婴儿的朋友都能重视饮食,早日迎来属于自己的健康宝宝。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。