本文深入探讨了试管婴儿屡次失败的原因,包括胚胎质量、子宫内膜、免疫因素、内分泌等方面,并结合具体数据进行分析。同时,针对这些原因给出了相应的应对策略,助力求子夫妻提高试管婴儿成功率。

探索试管婴儿屡次失败背后的原因与对策

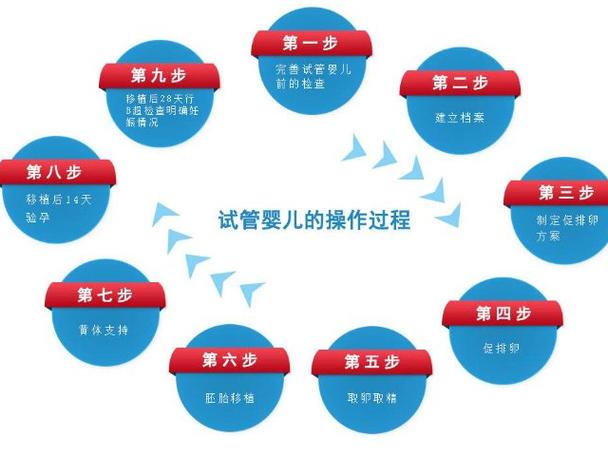

在求子之路上,许多夫妻将试管婴儿视为最后的希望。然而,当试管婴儿屡次失败时,那种痛苦和迷茫是旁人难以体会的。咱们今天就唠唠这背后的原因,再一起找找应对的办法。试管婴儿失败原因大揭秘

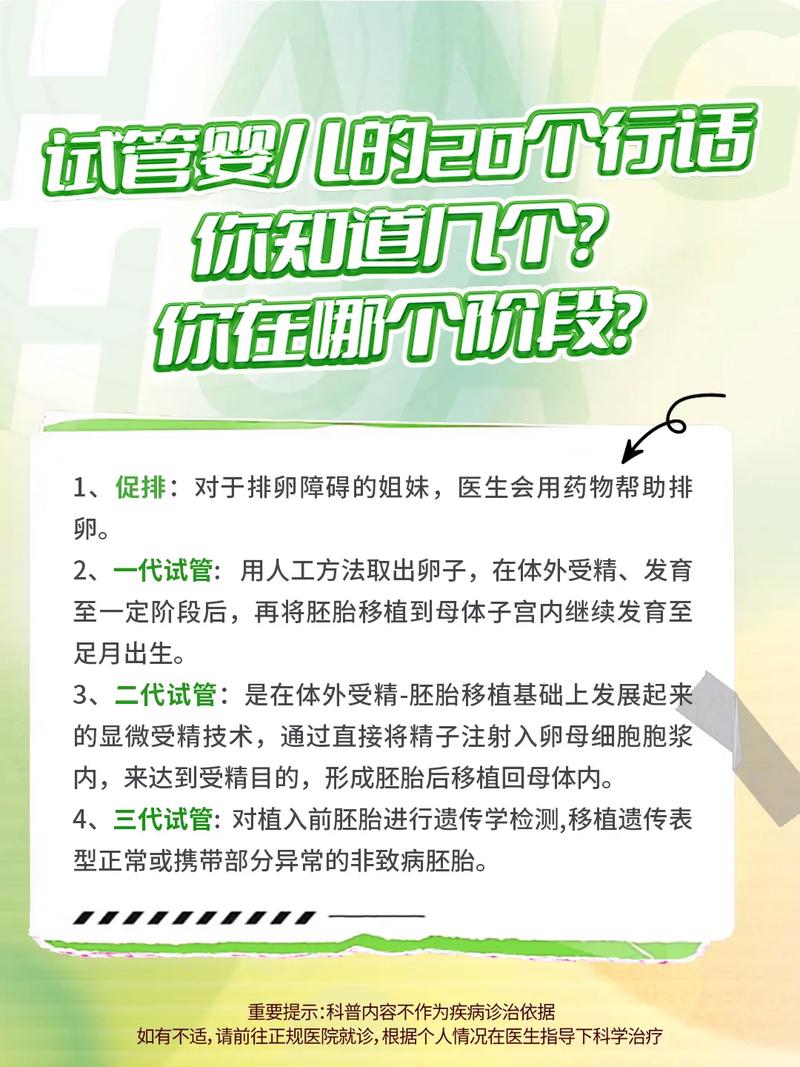

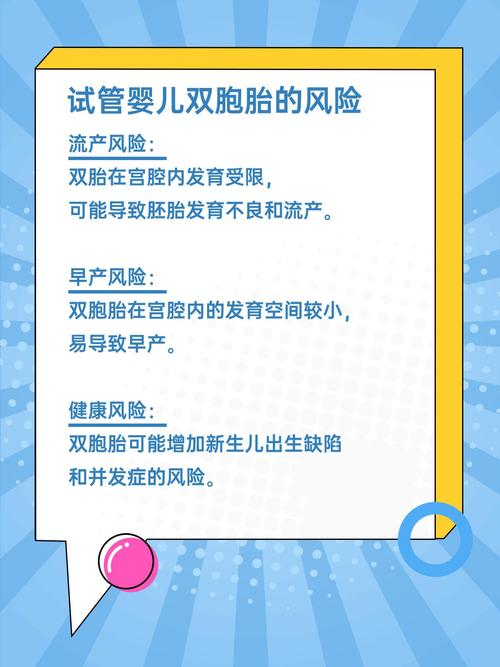

首先,咱们来看看胚胎质量的问题。胚胎就好比种子,如果种子不好,那再肥沃的土地也长不出好庄稼。相关研究统计显示,在试管婴儿失败案例中,约60%与胚胎质量不佳有关。就拿染色体异常来说,这是胚胎质量差的一个重要因素。有研究机构对500例试管婴儿失败案例进行分析,发现其中因胚胎染色体异常导致失败的有210例,占比高达42%。年龄是影响胚胎质量的关键因素之一,女性年龄越大,卵子质量越差,染色体异常的概率也就越高。比如说,35岁以下女性,卵子染色体异常的概率可能在10% - 20%左右;而到了40岁,这个概率就飙升到50% - 60%。 子宫内膜环境也不容忽视。子宫内膜就像土地,如果土地贫瘠、坑洼不平,胚胎这颗“种子”就很难扎根生长。据统计,约25%的试管婴儿失败是由于子宫内膜问题导致的。像子宫内膜过薄或者过厚,都会影响胚胎着床。有位患者,子宫内膜厚度只有6毫米,正常情况下,适合胚胎着床的内膜厚度在8 - 12毫米之间,太薄的内膜无法为胚胎提供足够的营养和支撑,最终导致试管婴儿失败。 免疫因素也在暗中“捣乱”。人体的免疫系统就像一支军队,本应保护身体免受外敌入侵,但有时候它会“认错人”,把胚胎当成外来的“敌人”进行攻击。研究表明,免疫异常在试管婴儿失败原因中占比约15%。比如,抗磷脂抗体综合征患者,体内存在抗磷脂抗体,这种抗体容易导致胎盘血管血栓形成,影响胚胎的血液供应,从而造成胚胎发育停止。 还有内分泌问题。内分泌系统就像一个精密的指挥中心,调节着身体的各种功能。如果内分泌失调,就会影响试管婴儿的进程。甲状腺功能异常就是一个常见的问题。有数据显示,甲状腺功能减退的女性,试管婴儿成功率会比甲状腺功能正常的女性低30% - 40%。因为甲状腺激素对胚胎的发育有着至关重要的作用,甲状腺功能异常会干扰胚胎的正常生长和发育。 另外,心理压力也是个“隐形杀手”。很多夫妻在进行试管婴儿时,心理压力巨大,每天都担心能否成功。长期处于这种高度紧张、焦虑的状态,会影响内分泌系统,进而影响试管婴儿的成功率。有研究发现,心理压力大的患者,试管婴儿失败的概率比心态平和的患者高出约20%。曾经有一对夫妻,做了三次试管婴儿都失败了,每次等待结果的过程中,妻子都焦虑得吃不下饭、睡不着觉。后来经过心理疏导,调整了心态,第四次试管婴儿终于成功了。应对之策大集合

针对胚胎质量问题,首先要做好备孕。夫妻双方在试管婴儿前3 - 6个月,就要开始调整生活方式。比如戒烟戒酒,保证充足的睡眠,适当运动。女性可以补充叶酸、辅酶Q10等营养物质,有助于提高卵子质量。男性也要注意提高精子质量,多吃富含锌、硒等微量元素的食物,像牡蛎、核桃等。对于年龄较大或者多次出现胚胎染色体异常的患者,可以考虑进行第三代试管婴儿技术,也就是胚胎植入前遗传学检测(PGT)。通过这项技术,可以筛选出染色体正常的胚胎进行移植,大大提高试管婴儿的成功率。有研究表明,采用PGT技术后,试管婴儿的成功率能从30% - 40%提高到50% - 60%。 改善子宫内膜环境也有不少办法。如果子宫内膜过薄,可以通过药物治疗来促进内膜生长。常用的药物有雌激素,它能刺激子宫内膜细胞的增殖和分化,增加内膜厚度。在饮食上,多吃一些富含雌激素的食物,比如豆制品、蜂蜜等。如果子宫内膜过厚,可能需要进行刮宫手术,去除多余的内膜组织,为胚胎着床创造良好的条件。 对于免疫因素导致的失败,医生会根据具体情况进行免疫治疗。比如使用免疫抑制剂,抑制免疫系统对胚胎的攻击。对于抗磷脂抗体综合征患者,可能会使用肝素等药物进行抗凝治疗,改善胎盘的血液供应。 调节内分泌也很关键。如果是甲状腺功能异常,患者需要在医生的指导下,补充甲状腺激素或者进行相应的治疗,将甲状腺功能调整到正常水平。同时,要定期复查甲状腺功能,确保各项指标稳定。 最后,别忘了心理调节。夫妻双方要学会释放压力,保持良好的心态。可以尝试一些放松的方法,比如瑜伽、冥想、听音乐等。家人的支持也非常重要,在这个艰难的过程中,家人要给予足够的关心和鼓励。也可以参加一些试管婴儿患者交流群,和其他有相同经历的人互相分享经验、互相打气。 试管婴儿屡次失败确实让人倍感挫折,但只要我们找准原因,积极应对,就一定能迎来属于自己的“好孕”。希望每一对渴望孩子的夫妻都能得偿所愿,拥有一个幸福美满的家庭。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。