本文探讨了试管婴儿性别鉴定背后的科学依据与伦理挑战,以及如何平衡技术进步与社会责任。

试管婴儿性别鉴定:科学与伦理辩论

在现代生殖技术飞速发展的今天,试管婴儿技术已经成为许多家庭实现生育梦想的重要手段。其中,性别鉴定作为试管婴儿技术的一个重要分支,不仅关系到科学技术的进步,更触及到了伦理道德的深层次讨论。今天,我们就来聊聊这个话题,探讨一下试管婴儿性别鉴定背后的科学依据与伦理挑战。

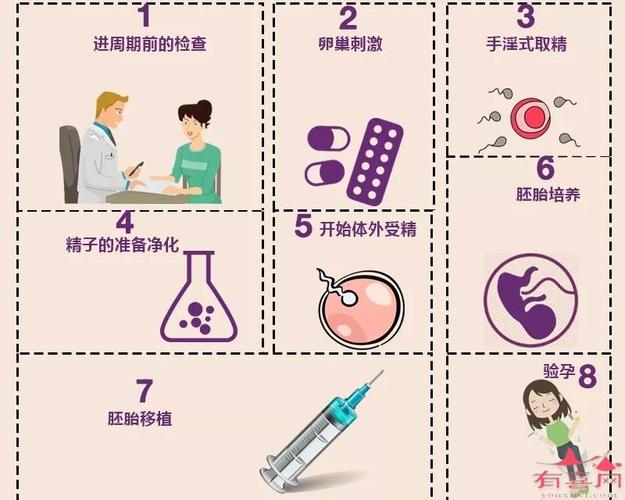

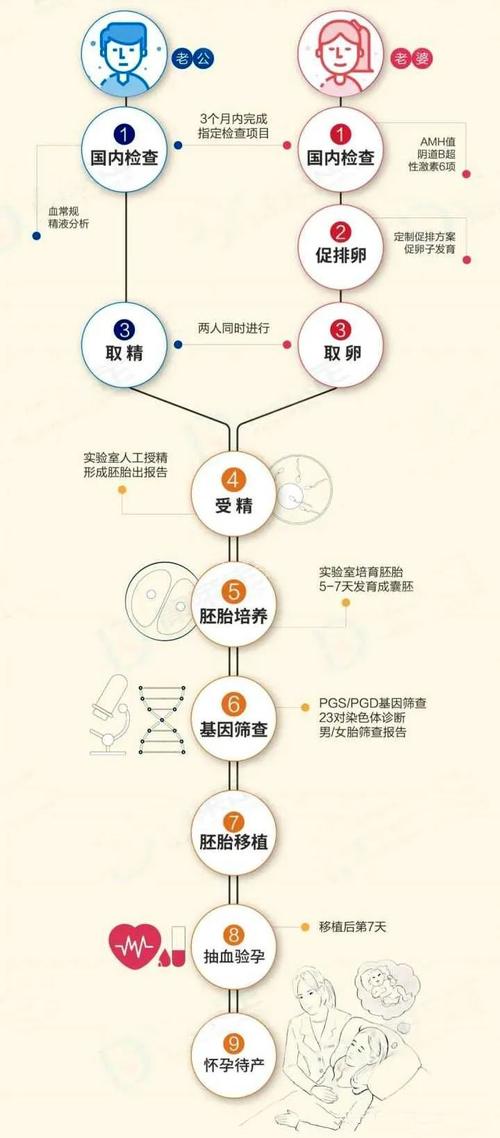

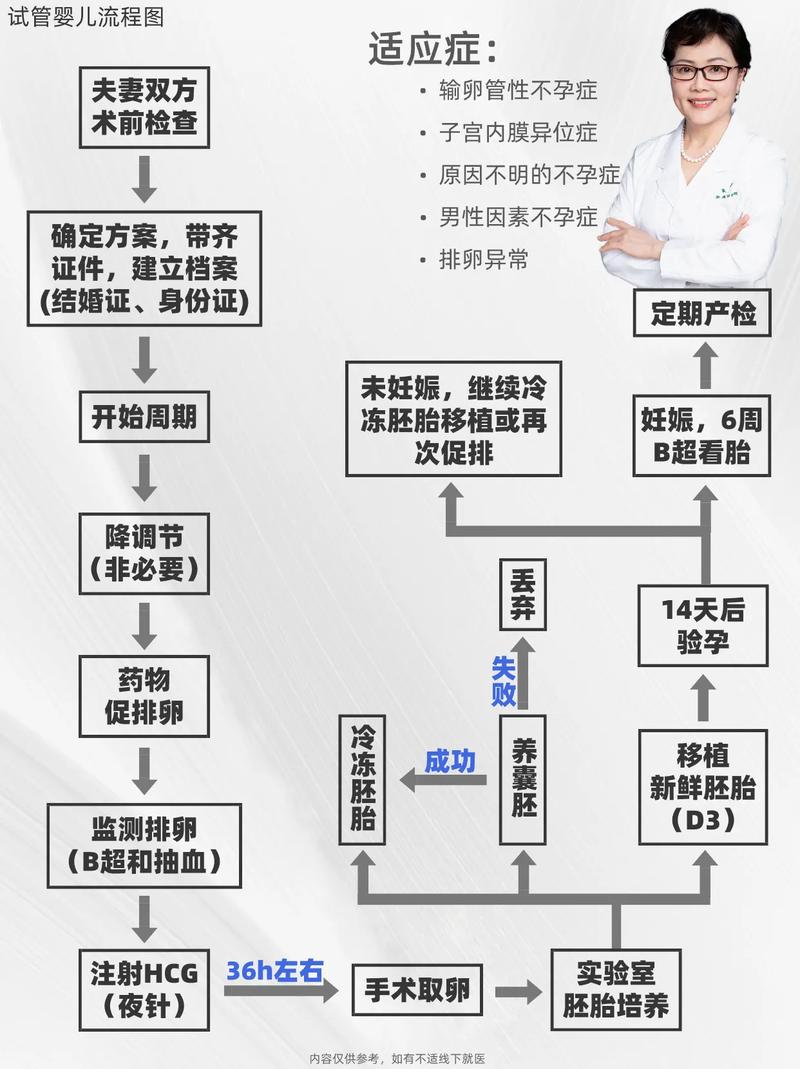

试管婴儿技术概述

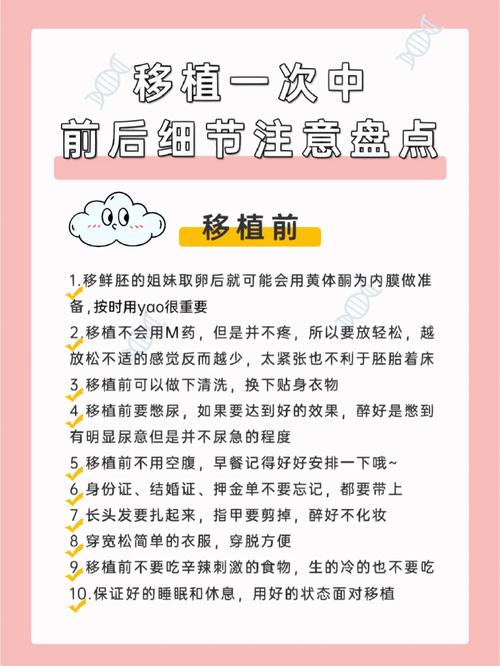

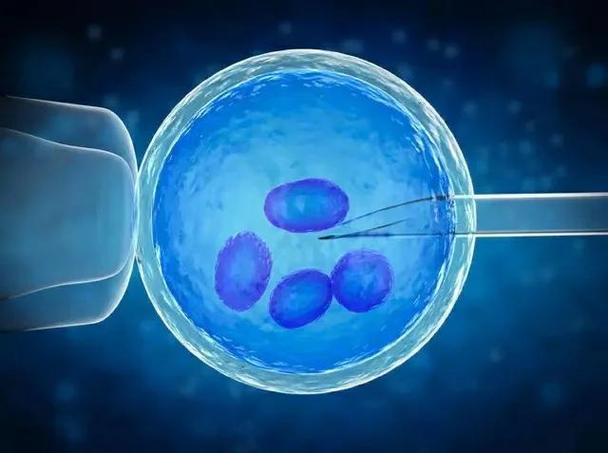

试管婴儿技术,也称为体外受精-胚胎移植技术(IVF-ET),是一种帮助不孕不育患者实现生育的技术。它通过将卵子和精子在体外结合形成胚胎,然后将胚胎移植到女性的子宫内,以实现妊娠。随着技术的进步,性别鉴定技术也逐渐成为试管婴儿技术的一部分。

性别鉴定的科学依据

性别鉴定的科学基础主要来自于对胚胎染色体的分析。人类有23对染色体,其中第23对染色体被称为性染色体,决定了个体的性别。男性的性染色体为XY,女性的性染色体为XX。通过检测胚胎的性染色体,可以确定胚胎的性别。

性别鉴定技术主要有以下几种:

- PGD(胚胎植入前遗传学诊断):这是一种在胚胎移植前进行的遗传学检测,可以检测胚胎是否携带某些遗传性疾病,同时也可以确定胚胎的性别。

- PGS(胚胎植入前遗传学筛查):与PGD类似,PGS主要用来评估胚胎的染色体是否正常,但同样可以提供性别信息。

这些技术的发展,使得性别鉴定变得更加准确和可靠。

性别鉴定的伦理挑战

尽管性别鉴定技术在科学上是可行的,但它也带来了一系列伦理问题。

- 性别选择:一些人可能会出于个人偏好选择孩子的性别,这可能导致性别比例失衡,对社会结构产生影响。

- 歧视问题:性别鉴定可能导致对某一性别的歧视,尤其是在一些性别偏好较为明显的文化中。

- 医疗伦理:是否应该允许出于非医疗目的的性别鉴定,这是一个值得探讨的问题。

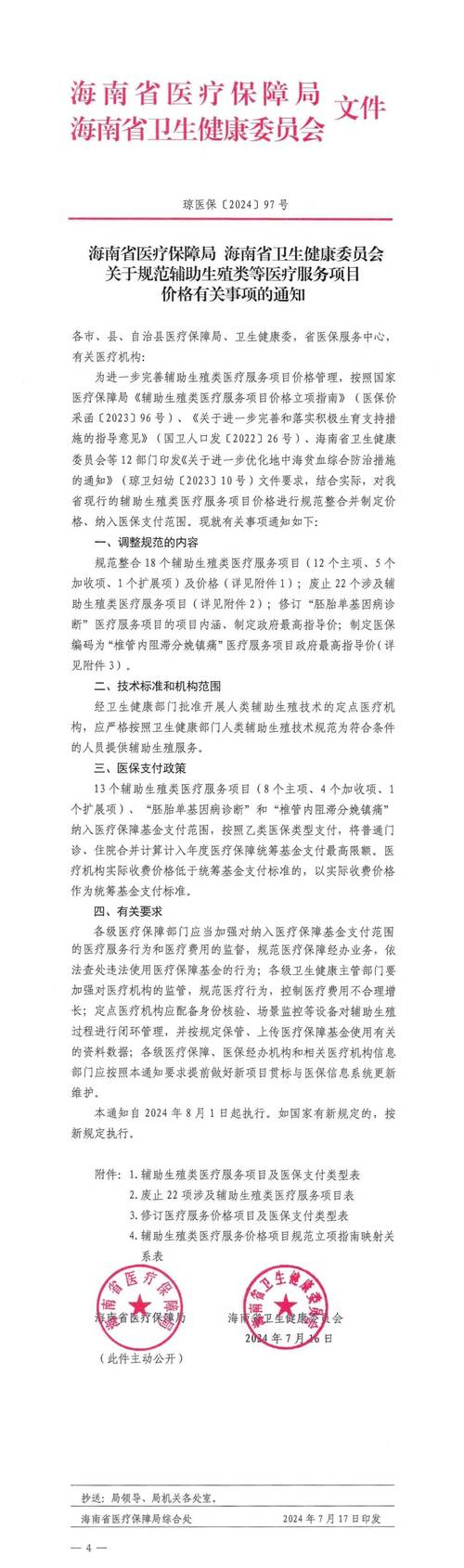

根据中国相关法律法规,非医学需要的胎儿性别鉴定和选择是被禁止的。这一规定旨在防止性别比例失衡和社会伦理问题。

统计数据支持

| 年份 | 试管婴儿出生数 | 性别比例 |

|---|---|---|

| 2019 | 约100万 | 接近1:1 |

| 2020 | 约120万 | 接近1:1 |

| 2021 | 约150万 | 接近1:1 |

以上数据显示,近年来试管婴儿的性别比例接近自然比例,这得益于相关法律法规的严格执行和公众意识的提高。

结论

试管婴儿性别鉴定是一个复杂的议题,它涉及到科学、伦理和社会等多个层面。虽然技术的进步为性别鉴定提供了可能,但我们也需要在伦理和法律的框架内审慎行事,确保技术的应用不会导致不良的社会影响。

个人看法

作为一个专业编辑,我认为在这个问题上,我们应该更加注重技术的正面应用,比如帮助有遗传疾病风险的家庭避免悲剧。同时,我们也需要加强对公众的教育,提高对性别平等的认识,减少性别选择带来的社会问题。

在这个问题上,我们既要尊重科学的发展,也要坚守伦理的底线。

福梦试管婴儿助孕网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。